Résumé des épisodes précédents

Le rapport Henrion (février 1995) qui préconise à une courte majorité de dépénaliser l’usage du cannabis est très vite enterré par les parlementaires.

En mai 1995, Jacques Chirac devient président de la République et le préfet de police interdit l’Appel du 18 joint parisien, mais le rassemblement au parc de La Villette est maintenu. Début juillet, les fonctionnaires de la brigade des stupéfiants en grande forme se déchaînent sur les responsables des associations ayant protesté contre l’interdiction de l’Appel du 18 joint 1995.

Jacques Chirac est allergique au cannabis

« Les expériences étrangères montrent que la libéralisation fait augmenter la demande de drogues non seulement douces mais aussi dures » : ainsi s’exprime Jacques Chirac lors de la campagne présidentielle. À peine assis dans son fauteuil de président, il rend visite à son ami le roi du Maroc, le plus gros producteur mondial de résine de cannabis ! On attendait de notre président qu’il interpelle Hassan II, mais que nenni, sur les conseils du plus fidèle gardien de la prohibition, le célèbre docteur Nahas, il préfère s’en prendre sans ménagement à la politique tolérante des Pays-Bas en matière de cannabis. Quelques semaines après son arrivée au pouvoir, Jacques Chirac décide de rétablir les contrôles aux frontières et se lance dans un chantage : il n’acceptera de signer les accords de Schengen sur la libre circulation des personnes que si la Hollande renonce à ses coffeeshops.

La France des réacs en action

Débute alors un feuilleton à rebondissements, une période douloureuse pour les touristes français en goguette au pays des coffeeshops car, non seulement content de donner des leçons aux ministres bataves sur leur politique des drogues, Jacques Chirac a la bonne idée de relancer les essais nucléaires ! Dans son rapport annuel « La politique néerlandaise en matière de drogues, continuité et changement », le gouvernement précise qu’il n’est pas prés d’abandonner sa politique et, pour faire plaisir au président français, lui accorde une concession qui ne change rien : désormais, on ne pourra pas acheter plus de 5 grammes de cannabis dans les coffeeshops, contre 30 auparavant !

Jacques Chirac est soutenu dans sa croisade par quelques députés conservateurs, Christine Boutin bien entendu, mais aussi Paul Masson, sénateur RPR qui s’emporte : « Tant que ce pays de narcotrafiquants ne fera rien pour freiner les exportations de drogue, la France n’a pas le droit de baisser sa garde. » Le Figaro s’en mêle et donne la parole au docteur Nahas qui prédit que 60% de ceux qui fument du cannabis avant 15 ans s’adonneront plus tard à la cocaïne.

Dans le rapport sur l’espace Schengen que Paul Masson remet au gouvernement, il assimile les Pays-Bas à un « narco-État », ce que le ministre des Affaires étrangères batave n’apprécie guère. « Avec le plus grand nombre de drogués et le plus grand nombre de maladies liées à la drogue…», la France est, selon lui, bien mal placée pour donner des leçons de morale. Quant au Premier ministre, il traite notre président d’obsédé ! Il a raison, Jacques Chirac persiste : le 25 mars 1996, il déclare « qu’avec la libre circulation, il suffit qu’un seul pays ait une législation laxiste pour que toute action soit affaiblie » et propose que les Quinze « s’engagent solennellement à interdire la production et le commerce de toutes les formes de drogues, sans aucune exception »… Trop c’est trop ! Hervé de Charrette, ministre des Affaires étrangères de l’époque, est obligé d’intervenir : « L’opinion de Paul Masson n’exprime aucunement l’opinion des autorités françaises. »

La seule politique qui vaille…

On aurait pu en rester là, mais c’était sans compter sur Jacques Myard, bien connu pour ses idées réactionnaires, qui, avec 72 députés et sénateurs, appelle la population à boycotter les produits hollandais. Scandale ! Du Point à L’Express, du Courrier international au Nouvel Observateur, les magazines se penchent tour à tour sur la politique tolérante et pragmatique des Pays-Bas. Le Figaro ouvre ses colonnes à Bernard Kouchner, qui évoque les résultats positifs de la politique néerlandaise en matière de réduction des risques et invite Jacques Myard à s’attaquer au Maroc. Quant à l’Algemeen Dagblad, quotidien néerlandais, il se demande quelle serait notre réaction si les touristes hollandais décidaient d’aller dépenser leurs florins ailleurs que chez nous.

Chargés par le ministère de la Santé d’une étude sur l’Europe et la toxicomanie, des chercheurs de l’université d’Amsterdam descendent la France : notre pays a grandement facilité la propagation du VIH et du VHC en retardant de plusieurs années la vente libre des seringues. Ce qui n’empêche pas Jacques Chirac d’affirmer quelques jours plus tard devant le Conseil européen que la seule politique des drogues tolérable, c’est la sienne.

Et comme il faut bien en finir avec les querelles stériles, Le Monde nous apprend le jour où les Circ fêtent le vingtième anniversaire de l’Appel du 18 joint que Français et Hollandais se sont rabibochés après qu’une délégation d’élus du Nord en visite aux Pays-Bas a désavoué Paul Masson et ses honteuses propositions.

Et comme il faut bien en finir avec les querelles stériles, Le Monde nous apprend le jour où les Circ fêtent le vingtième anniversaire de l’Appel du 18 joint que Français et Hollandais se sont rabibochés après qu’une délégation d’élus du Nord en visite aux Pays-Bas a désavoué Paul Masson et ses honteuses propositions.

La valse des procès

En septembre 1993, le docteur Lebeau (Médecins du monde) publie un article dans le magazine Maintenant où il reproche à son confrère le docteur Nahas de « se réfugier derrière la science pour servir une doctrine défendue par un lobby politique au sein de l’Assemblée nationale ». Outré, ce dernier porte plainte pour diffamation contre Bertrand Lebeau et par ricochet contre Michka, la rédactrice en chef de ce numéro spécial, et Michel Sitbon, le directeur de publication.

Le docteur Gabriel Nahas vient avec deux témoins, le fondateur de l’association Une France sans drogue, et Ernest Chénière, député RPR de l’Oise. Du côté des accusés, les témoins sont prestigieux : Léon Schwartzenberg, éphémère ministre de la Santé, Bernard Kouchner, ancien ministre de la Santé ou encore Jean-Pol Tassin, neurobiologiste. Gabriel Nahas a envoyé à ce dernier et à ses responsables hiérarchiques un courrier dans lequel il souligne son incompétence et le dissuade de venir témoigner sur les dangers réels du cannabis.

Pour sa défense, Gabriel Nahas houspille ceux qui osent mettre en doute ses compétences scientifiques puis s’en prend à Michka, l’accusant d’être financée par des « marchands de drogue » bataves suite au lancement via Internet d’un appel à dons pour couvrir les frais du procès. Bertrand Lebeau a cherché des études démontrant les effets apocalyptiques du cannabis mais ne les a pas trouvées, et conclut son intervention en affirmant que « la principale toxicité du cannabis dans notre pays est qu’il puisse conduire en prison ». Un argument cher au Circ qui en avait fait un slogan.

À l’issue du procès, Bertrand Lebeau est relaxé tandis que Michka comme Michel Sitbon sont condamnés à payer un franc symbolique à Gabriel Nahas.

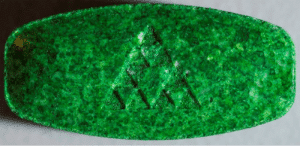

Le premier numéro de L’éléphant rose paraît en juin 1995, et voilà qu’un gendarme gersois tombe en arrêt sur la couverture du numéro 3 chez son marchand de journaux. Le magazine, qui n’a pas peur d’annoncer la couleur, propose à ses lecteurs de gagner une galette de marijuana. Ni une ni deux, le zélé gendarme en réfère à ses supérieurs qui consultent le procureur de Vic-Fezensac, lequel diligente vingt brigades de gendarmes pour visiter tous les kiosques du département et saisir le magazine licencieux.

En mai 1996, Gérard Jubert, le directeur de L’éléphant rose, est condamné à dix-huit mois de prison avec sursis et 300 000 francs d’amende par le tribunal de Paris, la plus lourde peine jamais requise au nom du L630. Si la peine de prison est ramenée à dix mois avec sursis en appel, la faramineuse amende est maintenue, signant l’arrêt de mort du premier magazine français 100% cannabis.

Dans le prochain épisode, vous croiserez des sportifs pris la main dans le pot de beuh et vous découvrirez avec le Circ les coulisses de l’opération « Chanvre des députés ».