EHESS,

6-7 juin 2019

Amphithéâtre

de l’EHESS, 105 bd. Raspail, 75006 Paris

Colloque

organisé par Anne Coppel, Alessandro Stella et le Groupe Genre du

CRH

La consommation de drogues n’échappe pas aux constructions sociales et culturelles genrées. Si, chez les jeunes occidentaux d’aujourd’hui, la consommation d’alcool s’est largement répandue chez les femmes, y compris dans les espaces publics, ce phénomène est tout-à-fait récent, car pour les générations précédentes d’Européens et d’Américains les femmes qui buvaient dans les cabarets, les tavernes et les bars, étaient stigmatisées et couvertes de toute sorte d’infamie. À l’instar de l’alcool chez les occidentaux, toutes les autres drogues psychotropes semblent avoir été historiquement des consommations majoritairement masculines. Que ce soit l’opium dans les sociétés indiennes, iraniennes, chinoises, la coca chez les peuples des Andes, ou encore le khat au Yémen et dans la Corne d’Afrique. Faut-il croire que les hommes ont éloigné les femmes de l’accès aux « plantes des dieux » ? Ou alors que les femmes ont pris elles-mêmes des distances avec des substances modifiant les comportements personnels et les relations sociales ? Pourtant, un peu partout, les curanderas, les sages-femmes et d’autres femmes moins sages, se sont appropriées des plantes soignantes. L’histoire au présent des usages de drogues semblent rompre bien de traditions, sous l’effet de la diffusion rapide et mondiale des substances et des changements des comportements personnels. L’hypothèse que nous formulons est que ce n’est pas le type de psychotrope en soi, ni les effets attendus qui produisent une consommation différente selon le genre, mais le cadre culturel, relationnel, dans lequel vivent des hommes et des femmes qui en influence l’usage. Entre psychotropes soignants, ludiques, performatifs, les drogues se mélangent aux construction de soi et à l’environnement collectif.

Jeudi

6 juin 2019, matin : Différence de genre, mélange de

drogues

Anne

Coppel, sociologue, Présidente honoraire d’ASUD = Introduction =

« Drogues et Genre »

Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, EHESS = « Etats psychotropes et différence des sexes : l’ivresse est-elle sexuée et/ou sexuelle ? »

Cristina

Diaz-Gomez, sociologue OFDT = « Usage de drogues chez la

population féminine en France, recours aux soins et situation

épidémiologique : quelles spécificités ? »

Onata

Chaka Coulibaly, Psychologue, Université Félix Houphouët Boigny

d’Abidjan = « Genre et usages de drogues en Côte

d’Ivoire »

Florent

Schmitt, sociologue, Université de Paris XI, et Maïa Neff,

sociologue, Université de Laval (Quebec) = « Femmes enceintes,

drogues et traitement institutionnel »

Jeudi

6 juin 2019, après-midi : La morphinée, le mauvais

genre

Emmanuelle

Retaillaud-Bajac, historienne, Université de Tours = « Les

drogues au féminin en France, du XIXe siècle aux années 1930 :

ambiguïté et contradictions d’une représentation genrée »

Zoé

Dubus, historienne, Université d’Aix-Marseille =

« La morphinée : construction et représentation

d’un mythe dans le discours médical »

Xavier

Paulès, historien, EHESS = « Les femmes et l’opium à Canton

sous la République (1912-1949) »

Malika

Tagounit, intervenante centres de soins = « Héroïne et genre

en France dans les années 1970 »

Vendredi

7 juin 2019, matin : Genre et drogues entre usages

traditionnels et modernes

Maziyar

Ghiabi, historien, Oxford University = « Le genre de

l’intoxication. Les femmes iraniennes et l’expérience des

drogues »

Maggy

Granbundzija, anthropologue = « La révolution (du genre) par

le qat ? »

Kenza

Afsahi, sociologue, Université de Bordeaux = « La consommation

de cannabis au Maghreb : une sociabilité masculine ? »

Vendredi

7 juin, après-midi : Sexe et drogues

Virginie

Despentes, écrivaine = « Sexe, drogues et rock and roll »

(sous réserve)

Laurent

Gaissad, sociologue, Ecole d’architecture de Paris = « Où

sont les hommes ? Masculinités gays à l’épreuve du

chemsex »

Thierry

Schaffauser, travailleur du sexe, STRASS = « Drogues et

travail sexuel »

Gianfranco Rebucini, anthropologue, EHESS = « Drogues et politiques queer »

Contact :

Alessandro.stella@ehess.fr

vuckovic@ehess.fr

Anne Coppel : « Introduction »

Résumé:

Si la consommation de drogues est soumise à l’emprise des normes

de genre, elle a aussi accompagné la mise à l’épreuve de ces

normes. A plusieurs reprises au cours du XXe siècle et

jusqu’à aujourd’hui, l’hétérosexualité construite comme

norme naturelle a été interrogée par les mouvements de libération

des femmes, et, en leur sein ou à leur marge, par les voix

dissidentes théorisées par la problématique queer. Parce qu’elles

modifient les états de conscience, les drogues psychotropes ont pu

favoriser l’expérimentation de nouvelles construction de soi, avec

d’autres expériences subjectives corporelles, d’autres relations

aux autres et contribuer ainsi à la construction de nouvelles

identité de genre.

CV:

Sociologue, Anne Coppel est spécialiste de la politique des drogues,

de la lutte contre le sida et de la réduction des risques liée à

l’usage de drogues. Entre recherche et action, elle a mené des

recherches sur les consommations de drogues, sur les pratiques à

risques face au sida, la sexualité, le genre, la prostitution,

l’auto-support des usagers de drogues, recherches qui ont débouché

sur des projets expérimentaux de réduction des risques (BUS des

Femmes, programmes de méthadone). Militante associative, elle a

animé le débat public sur la politique de réduction des risques

comme présidente du collectif Limiter la casse (1993-1997), puis

avec la création de l’AFR, l’association française de réduction

des risques (1998-2012). Prix international de la réduction des

risques, Rolleston Award 1996. Publications : Le Dragon

Domestique, deux siècles de relations étranges entre les

drogues et l’Occident, en coll. avec Christian Bachmann, Albin

Michel, 1989, 564 p. ; Peut-on civiliser les drogues ?

De la guerre à la drogue à la réduction des risques, La

Découverte, 2002, 380 p. ; Sortir de l’impasse,

expérimenter des alternatives à la prohibition des drogues,

avec Olivier Doubre, La Découvertes, 2012, 287p.

Véronique Nahoum-Grappe : « L’ivresse est-elle sexuelle ? l’ivresse est-elle sexuée ?

Résumé :

Ces deux questions, posées du point de vue de l’ethnologie, sont

différentes. Au regard de ce psychotrope licite qu’est l’alcool, à

l’échelle individuelle, l’invasion du système neurocognitif par

l’éthanol est extrêmement hétérogène : à dose égale,

l’expressivité de l’ivresse est spécifique non seulement entre les

sujets des deux ou cinq sexes, mais aussi au sein d’une même

trajectoire de vie lors des diverses « cuites » éventuelles.

Différentes dans leur « occasion », leur sémiologie propre

pour le buveur (toujours sobre dans son choix de « boire »

à ce moment-là), et selon bien sur l’inscription culturelle,

historique, sociale conjoncturelle de ce choix, et la scénographie de

son présent, les scènes d’ivresse sont à chaque fois particulières

pour l’ethnologue. Du point de vue des ivresses en tant

qu’expériences psychotropes souvent jouissives, ne sont peut-être

pas plus différentes en fonction des sexes qu’entre elles. Mais

le fait que les sciences cliniques (chimie médecine

psychiatrie) s’accordent pour dénoncer une plus grande

toxicité en terme de santé physique et psychique pour les femmes

masque l’ivresse en tant que scène où ce qui se passe d’enivrant

n’est pas plus susceptible d’être défini comme « sexué »

que l’état de sobriété consciente. Pourtant la différence

des sexes est une des constantes de l’épidémiologie des

consommations d ‘alcool, plus importante en France que les

différences de classes sociales … L’intervention ici voudrai

penser cette discordance.

CV : Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, chercheure associée au IIAC EHESS. http://www.iiac.cnrs.fr/article42.html

Cristina

Diaz Gomez : « Usage de drogues chez la population féminine en

France, recours aux soins et situation épidémiologique : quelles

spécificités ? »

Résumé :

Cette présentation aborde la question des spécificités des femmes

sous l’angle de l’épidémiologie descriptive des drogues. Elle

présente les évolutions récentes de l’usage des drogues en

population générale, observées en France parmi les jeunes et les

adultes, en explorant l’influence du genre. En analysant les

situations contrastées, cette intervention se propose également de

caractériser les publics féminins fréquentant les dispositifs de

soutien aux usagers(ères) de drogues à partir des enquêtes

d’observation récentes réalisées à l’Observatoire français

des drogues et des toxicomanies (usages, pratiques à risque,

comorbidités…). Enfin, la question du recours aux services de

prévention, d’accompagnement et de soins des femmes usagères sera

analysée ainsi que celle de l’adaptation de l’offre aux

spécificités progressivement identifiées par les institutions et

les professionnels.

CV :

Cristina Diaz Gomez est économiste-épidémiologiste. Diplômée en

méthodes de recherche clinique par l’ISPED, Cristina Díaz Gómez

détient également un DEA en économie de la santé. Elle a démarré

sa carrière à l’international en tant que membre du programme

MEANS lancé par la Commission européenne en 1999 qui a permis

d’améliorer et de promouvoir l’évaluation des politiques

publiques en Europe. A l’Observatoire français des drogues et des

toxicomanies (OFDT), elle est responsable du pôle Évaluation des

politiques publiques. À ce titre, elle coordonne et supervise les

travaux d’évaluation des dispositifs existants dans le champ des

addictions. Elle contribue également à l’évaluation des plans

gouvernementaux. Elle est spécialisée dans la recherche

interventionnelle, examinant l’efficacité des réponses élaborées

pour prévenir les consommations, réduire les risques et accompagner

les usagers en difficultés.

Maïa

Neff et Florent Schmitt : « Le traitement

institutionnel des femmes enceintes en établissements de soins et de

réduction des risques «

Résumé

: Comment les femmes enceintes sont-elles prises en charge dans

les établissements médico-sociaux de réduction des risques (RdR) –

CSAPA et CAARUD ? Cette étude de cas montre que les pratiques et les

discours des professionnel·le·s intervenants dans ces structures

opèrent un réajustement genrée des principes de RdR lors des

périodes de grossesse des femmes usagères de drogues. La

temporalité de l’accompagnement imposée par la grossesse (opposé à

l’adaptation au « rythme de l’usage.r.e »), le type de normes

mobilisées et le déploiement de formes de coercition (opposé à la

« libre adhésion » de l’usage.r.e) constituent les

différents indicateurs de ces réajustements. La grossesse des

femmes usagères de drogues apparait ainsi comme une circonstance

favorisant un traitement institutionnel spécifique qui peut venir

renforcer la division sexuée des rôles.

CV :

Maïa Neff : Doctorante en sociologie à l’Université Laval de

Québec et à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, ma recherche porte

sur le genre des carrières institutionnelles en addiction à Paris

et Montréal. A ce titre, ma thèse s’axe plus particulièrement sur

le traitement institutionnel des usages de drogues au féminin, au

sein de structures médico-sociales en addictologie.

Florent

Schmitt est doctorant en sociologie à Paris XI et rattaché au

Cermes3. Son travail de thèse porte sur le rapport des usage.r.es de

drogues aux CAARUD et l’implication du « rester usager.e.s »

à long terme sur la mise en œuvre des missions de santé publique

et de réinsertion sociale de ces institutions.

Emmanuelle

Retaillaud : « Femmes et usages de drogues, entre

interdits, exclusions et transgressions (France, 1800-1939) »

Résumé :

Lorsque l’usage des produits stupéfiants commence à se répandre

en France au cours du XIXe siècle, le regard social

dénonce volontiers la femme initiatrice et corruptrice, assimilée à

l’Eve de la tradition biblique, alors même que les statistiques

disponibles suggèrent une pratique à dominante masculine, découlant

de rapports sociaux de sexe structurellement inégalitaires. A

contrario, la drogue au féminin apparaît souvent comme un facteur

de vulnérabilité – dans le cas, notamment de la prostitution ou des

femmes au foyer. En faisant la synthèse d’un siècle et demi

d’histoire des drogues, cette communication souhaiterait analyser

l’évolution d’un système de représentations dont la dimension

genrée apparaît centrale, en montrant que le déplacement des

frontières et des motivations de l’interdit reconduit une

hiérarchisation du masculin et du féminin qui constitue la femme à

la fois, ou successivement, en exclue de la sacralité des paradis

artificiels mais aussi en agent de transgression à surveiller et à

dénoncer – un double bind qui reconduit l’ambivalence des

statuts féminins dans l’ordre de la sexualité, contrôlés parce

que redoutés.

CV :

Emmanuelle Retaillaud est MCF-HDR en histoire contemporaine à

l’université François-Rabelais de Tours (CeTHIS/HIVIS). A

notamment publié : Les drogues, une passion maudite,

« Découvertes » Gallimard, 2003 ; Les paradis

perdus, drogues et usages de drogues dans la France de

l’entre-deux-guerres, Rennes, PUR, 2009 ; Stupéfiant,

l’imaginaire des drogues de l’opium au LSD, Textuel, 2017.

Zoë

Dubus : « La Morphinée : construction et représentation

d’un mythe dans le discours médical »

Résumé :

La question de la perception genrée de la consommation de morphine à

la fin du XIXe siècle a lourdement pesé dans l’élaboration du

discours médical, puis populaire, érigeant « la drogue » en

problème social dans la société contemporaine. La morphine entre

définitivement dans la pratique quotidienne des médecins au début

des années 1860 grâce à l’invention de la seringue. Dans un

contexte où ceux-ci n’ont guère d’efficacité thérapeutique,

le soulagement de la douleur assure au praticien une clientèle

fidèle et admirative. Après une décennie d’emploi sous forme

injectée, les médecins constatent qu’ils sont à l’origine

d’une nouvelle pathologie liée à une prescription médicale et

qu’ils vont nommer « morphinomanie » aux alentours de 1875. Il

s’agit alors pour les médecins de se dédouaner de la

responsabilité de cette pathologie : si les statistiques produites à

l’époque démontrent inlassablement que l’origine de la

morphinomanie est due à la prescription trop désinvolte d’un

homme de l’art, ceux-ci élaborent un archétype du morphinomane

sous les traits d’une femme à la sexualité « perverse », qui

trouveraient dans la morphine un plaisir nouveau et morbide. Cette

condamnation de la morphine à travers ses supposées consommatrices,

que l’on nomme désormais les « Morphinées », se retrouve dans

la presse, la littérature et les arts de l’époque, ce qui

accélère le processus de diabolisation de la substance.

CV :

Zoë Dubus est doctorante en histoire à l’Université

d’Aix-Marseille en France. Sa recherche traite des transformations

des pratiques médicales ainsi que des politiques de santé en lien

avec l’utilisation de psychotropes en France, du XIXe siècle à nos

jours. Elle s’attache à comprendre les relations qu’entretiennent

la médecine et les médecins avec les produits modifiant la

conscience et la sensibilité, conçus alternativement comme des

médicaments innovants ou comme des toxiques. Ce travail vise enfin à

replacer ces mouvements à la fois dans la question de l’expertise

médicale et de ses enjeux socioprofessionnels, et dans le contexte

plus large des rapports que la société entretient avec les

psychotropes et donc avec le plaisir, la folie, la douleur et la

mort.

Xavier

Paulès : « Les femmes et l’opium à Canton sous la

République (1912-1949) »

Résumé

: Concernant le rapport entre femmes et opium, dans les années 1930,

l’attention de la société cantonaise se porte beaucoup moins sur

les consommatrices, même si ces dernières sont soumises à une

réprobation toute particulière, que sur les yanhua (« fleurs

de la fumée »). Ces jeunes et jolies femmes, d’extraction

modeste, sont employées dans les fumeries afin de préparer les

pipes pour les clients. Cette

fixation sur les yanhua découle du fait qu’elles

cristallisent des craintes liées au maintien de l’ordre et, plus

encore, de la hiérarchie établis. En effet, les séductions

conjuguées de la drogue et de l’attrait physique de ces femmes

apparaissent susceptibles de favoriser une mobilité sociale de

mauvais aloi, qu’elle soit descendante (ruine du fumeur aisé

causée par une consommation inconsidérée d’opium), ou ascendante

(lorsqu’une yanhua parvient à séduire et épouser un riche

client).

CV :

Xavier Paulès est historien, maître de conférences à l’EHESS

depuis 2010, ancien directeur du Centre d’études sur la Chine

moderne et contemporaine (2015-2018). Il est notamment l’auteur de

deux livres : Histoire d’une drogue en sursis. L’opium à Canton,

1906–1936 (éditions de l’EHESS, 2010) et L’opium, Une

passion chinoise, (Payot ,2011).Il va publier en

2019 une synthèse sur la période républicaine : La République

de Chine, 1912-1949 (Belles Lettres) et prépare également un

livre sur l’histoire d’un jeu de hasard chinois appelé fantan.

Malika

Tagounit : « Héroïne et genre en France dans les

années 1970 »

Résumé :

Cette présentation concerne les consommations d’héroïne devenues

visibles à la fin des années 60. Pour mieux appréhender le

comportement d’usage à travers une lecture genrée, il m’a

semblé pertinent d’ajouter, dans un deuxième temps, ce que vivent

les usagères de crack, drogue qui a émergé à la fin des années

80. Des observations ethnographiques issues de ma pratique

professionnelle ou de ma participation à plusieurs recherches

montrent que les usagères de drogues sont confrontées à des

rapports sociaux, relationnels et culturels liés à leur genre. Leur

statut, leur rôle, leur place dépend étroitement de leur

singularité et des hommes qui les entourent. Le poids de la

dépendance et la nécessité du financement de l’accès au

produit, qu’il s’agisse de délinquance, de deal, de

prostitution, régentent eux-aussi le comportement d’usage. Dans

cet environnement collectif d’hommes et de femmes, où se pose

continuellement la question du « qui

fait quoi

?» pour permettre l’usage, la construction de soi des usagères

d’héroïne fait apparaître des possibilités de catégorisation.

Ces catégories d’usagères, seule ou en couple, actrices ou pas

dans l’accès au produit, ne sont pas figées dans le temps.

L’usagère qui assume seule son comportement d’usage peut devoir

faire face à la violence des hommes de son milieu, en plus des

risques inhérents à son activité. Pour se sentir « protégée

»,

elle devra faire des alliances. Cette violence masculine sera plus

fréquente si l’usagère, jugée se comporter « comme

un homme », se

lance dans une activité de deal. A l’image d’une Guerrière,

elle

devra redoubler de stratégies de protection et passer elle aussi par

des alliances. Les femmes sont minoritaires dans le milieu des

drogues. Elles peuvent même vouloir rester invisibles par peur des

réactions de la société à leur encontre, notamment ce qui a trait

à la garde de leurs enfants. Les usagères se sentent stigmatisées

par la société, plus que les hommes, car elles ne répondent pas

aux représentations sociales et culturelles de la femme : mère,

épouse. Plus encore, quand elles recourent au travail sexuel. Dans

les quartiers Nord de Paris, les usagères de crack gravitent dans un

milieu où les hommes, dealers et usagers semblent tenir les premiers

rôles. Le travail sexuel auquel elles se livrent constitue pourtant

un moteur économique à ce système. Les modalités d’usage du

crack et le mode de vie des consommateurs très précarisés renforce

le rôle essentiel des usagères. Le travail sexuel permet la survie

du groupe élargi, à l’image d’une tribu, en termes d’achat de

crack et de besoins primaires.

Pour

autant, il ne s’agit pas d’un système matriarcal. Les usagères

de crack, à travers leur double identité prostitution/drogue, leur

dégradation physique, ont perdu leur image de femme, même aux yeux

des hommes du groupe « ce

ne sont plus des femmes ».

Des actes de violence, de racket, de pressions psychologiques

s’exercent sur elles. Pour analyser l’ambivalence de leur statut,

à la fois «

dominantes par l’argent et victimes », il

importe de prendre en compte les conditions de vie très misérables

qui influent sur les relations dans le groupe élargi, les rapports

sociaux et culturels liés au genre car les minorités ethniques

(Dom/Tom, Afrique) sont très représentées dans ce milieu.

CV :

Dans lesassociations

Charonne, Aurore, Médecins du Monde, Arapej,

j’ai travaillécomme

intervenante socio-sanitaireauprès

d’usagers de drogues (opiacés, crack…), de jeunes en errance, de

sortants de prison, de travailleurs sexuels. Comme Chef de Projet,

j’ai misen

place des projets de Réduction des Risques innovants : des accueils

bas seuil « Boutique

18 », « Beaurepaire » et

«

Itinérances » ;

le premier lieu d’accueil pour usagères de drogues en réponse à

leurs besoins ; spécifiques « Espace

Femmes » ;

la première Antenne Mobile auprès d’usagers de crack qui

intervient sur les scènes ouvertes et dans les squats. J’ai été

Présidente de Limiter La Casse et Membre du Bureau AFR (Association

Française de Réduction des Risques). J’ai participé à plusieurs

recherches dont : Hépatite C et usagers de crack (Rodolphe

Ingold / IREP) ;

Usagers de crack (Rodolphe

Ingold / IREP) ;

Travail sexuel et usagers de crack (Rodolphe

Ingold / IREP) ;

Nouveaux usagers d’héroïne (Groupe

de Recherche sur la Vulnérabilité Sociale / Catherine

Reynaud-Maurupt) ;Usagers

de kétamine (Groupe

de Recherche sur la Vulnérabilité Sociale / Catherine

Reynaud-Maurupt) ;

Usagers de Rohypnol (Groupe

de Recherche sur la Vulnérabilité Sociale / Catherine

Reynaud-Maurupt) ;

Enquêtrice à l’Ofdt (dispositif Trend).

Onata

Chaka Coulibaly : « Genre et usages de drogues en Côte

d’Ivoire »

Résumé :

Présentation de la problématique de l’usage de drogues en Côte

d’ivoire, les évolutions sur la question du genre dans nos

sociétés africaines, notamment les mutations en termes de culture

et des modifications des comportements sociaux. La représentativité

des femmes dans cette population d’usagers de drogues dont nous

avons suivis durant l’étude. Les résultats en termes de niveau de

scolarisation, le statut matrimonial et l’âge moyen de cette

population d’usagers de drogues selon le genre. Les différences

qui pourraient exister en termes de types de drogues consommées que

d’effets recherchés par la consommation de ces drogues et enfin la

discussion des résultats par rapport aux travaux antérieurs et les

recommandations.

CV :

Onata Chaka Coulibaly, titulaire d’un Diplôme d’études

Approfondies de Psychologie, Doctorant au Laboratoire de Psychologie

Génétique Différentielle de l’Université Félix Houphouët

Boigny d’Abidjan (Côte d’ivoire). Psychologue consultant dans la

prise en charge des usagers de drogues, à la Croix Bleue Côte

d’Ivoire, de Septembre 2014 à Septembre 2018.

Maggy

Grabundzija : « La révolution (du genre) par le qat

? »

Résumé :

Au Yémen, mâcher la feuille de qat est une pratique

répandue, auxquels hommes et femmes s’adonnent parfois

quotidiennement. Une abondante littérature s’est attelée à

analyser la portée sociale, politique, identitaire ainsi que les

impacts économiques, médicaux et environnementaux d’une telle

consommation qui s’étend depuis ces quarante dernières années

dans toutes les régions du pays ainsi qu’au sein de toutes les

classes sociales. Si les femmes sont évoquées dans ces écrits, il

n’en reste pas moins qu’une grille d’analyse genrée qui met en

perspective la pratique du qat dans le cadre des dynamiques

des rapports hommes et femmes reste encore à être définie. Notre

intervention tentera de formuler des pistes de réflexions pour

décrypter la pratique du qat au regard des rôles et

fonctions des hommes et des femmes dans diverses régions. Il s’agira

également de s’interroger sur le mouvement révolutionnaire de

2011 et notamment de savoir si les nouveaux espaces de luttes

inconnus dans l’histoire du Yémen ont permis une nouvelle

dynamique de genres se reflétant dans la pratique du qat.

CV :

Maggy Grabundzija est une consultante et chercheure indépendante,

docteure en anthropologie sur les questions de genres au Yémen, pays

dans lequel elle a vécu pendant quinze années. Elle a notamment

publié un livre aux éditions L’Harmattan (2015), Yémen

morceaux choisis d’une révolution.

Kenza

Afsahi : « Maisons de maajoun »

: Travail invisible des femmes dans le marché du cannabis (Maroc) »

Résumé :

Traditionnellement, au Maroc, le maajoun (préparation

sucrée à base de cannabis) était

un produit partagé ou offert, non commercialisé. Fait complètement

nouveau, de plus en plus de femmes sont arrêtées ces dernières

années dans les villes pour leur implication dans la fabrication et

la vente de maajoun. Par

ailleurs, les produits ont pris de nouvelles formes et ne sont plus

conditionnés de la même façon. Quelles

places occupent les femmes dans cette nouvelle activité ? Que

révèle cette activité sur le marché du cannabis ?

CV :

Kenza Afsahi est Maîtresse de Conférences en sociologie à

l’Université de Bordeaux et chercheuse au Centre

Emile Durkheim (CNRS). Elle est co-responsable de

l’axe de recherche Sociologie (S) de l’International au Centre

Emile Durkheim et membre du comité de rédaction de la Revue

Française des Méthodes Visuelles. Elle est également associée

au Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les

Institutions Pénales (CNRS). A l’Université de Bordeaux,

elle enseigne la sociologie de la déviance, la sociologie du marché

du cannabis, la sociologie visuelle, les questions de l’implication

des femmes dans le marché de la drogue et de criminalité

environnementale. Son parcours de recherche se focalise sur la

manière dont les acteurs déviants construisent des normes et des

régulations dans le monde de la drogue. Après avoir travaillé sur

la production, elle étudie aujourd’hui le marché du cannabis dans

son ensemble, en conjuguant l’offre et la demande. Elle s’intéresse

particulièrement à la construction socio-économique des marchés,

à la circulation des savoirs, aux questions du travail invisible et

domestique, en mettant l’accent sur les femmes et les

intermédiaires, à l’environnement et aux ressources naturelles.

Elle a par ailleurs initié de nouvelles comparaisons internationales

Sud/ Sud avec le Liban et le Brésil.

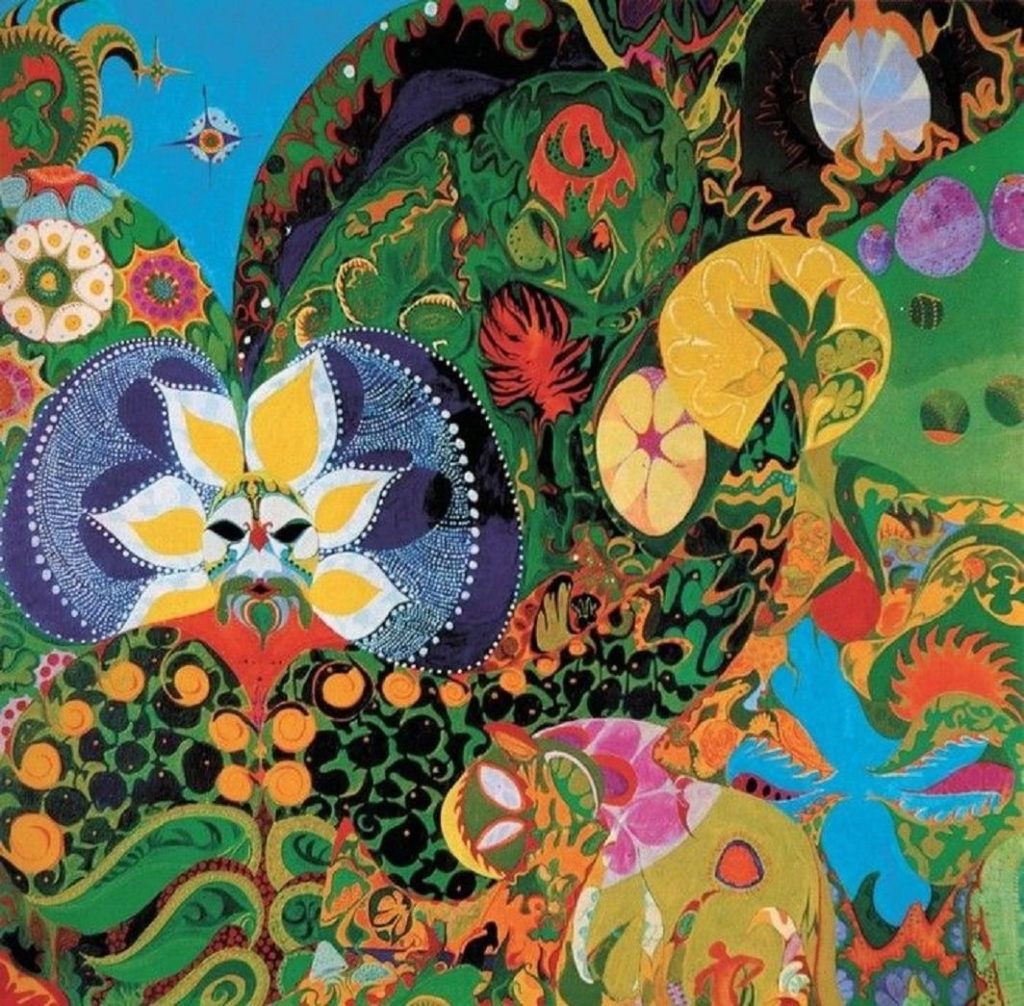

Olivia

Clavel : « Sexe, drogues, images »

Résumé

et CV : est une plasticienne et autrice de bande dessinée

française. Née en 1955 à Paris, elle fait ses études à

l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts à Paris à

partir de 1972. En 1975, elle participe au collectif

Bazooka associé au mouvement punk sous le

pseudonyme Electric Clito. Clavel se lance en particulier

dans la bande dessinée, où elle change les conventions du groupe et

de la bande dessinée en général. En 1976, elle commence à publier

les aventures de « Joe Télé », son alter ego fictif avec

une tête en forme d’écran, Pendant plusieurs années elle

signe ses œuvres sous le nom d’Olivia « Télé » Clavel.

Puis elle s’éloigne de la bande dessinée pour se pencher plus

vers la peinture. En 2002, elle participe au projet Un

Regard moderne, repris du blog de Loulou Picasso

(Libération). Elle participe aussi à quelques projets

vidéo : Traitement de substitution n°4 et L’Œil

du Cyclone. En juin 2013, elle expose une collection intitulée

« Vers Jung » à la galerie Jean-Marc Thévenet de

Paris. En 2019, elle fait partie de l’équipe des

dessinatrices du nouveau mensuel féministe satirique Siné

Madame, dès son lancement.

Laurent

Gaissad et Tim Madesclaire : « Où sont les hommes ?

Masculinités gays à l’épreuve du chemsex »

Résumé :

Véritable pornotopie (Preciado, 2011), l’usage de drogues chez les

gays s’est peu à peu dissocié de leurs mondes festifs pour se

replier sur leur sexualité collective à domicile avec le

développement d’internet et, plus dernièrement, des applications

de rencontre par géolocalisation en ligne. En miroir de la crise du

sida, le chemsex (pour chemical sex) a été analysé

au prisme des risques pour la santé plutôt qu’en regard des

performances corporelles masculines optimisées par les multiples

substances consommées (Fournier, 2010) : multi partenariat,

endurance, lâcher-prise, surtout pour ce qui concerne la sexualité

anale. On reviendra ici sur le rôle-clef que les drogues ont joué

dans les normes de genre au cœur des sexualités gays

contemporaines, affranchissant le plaisir tout en le conformant aux

attendus virils des rôles sexuels. Références : Preciado B.

Paul, Pornotopie. Playboy et l’invention de la sexualité

multimédia, Paris, Flammarion, « Climats », 2011 ;

Fournier Sandrine, « Usages de psychoactifs, rôles sexuels et

genre en contexte festif gay (Paris/Toulouse, 2007) », Clio.

Histoire, femmes et sociétés, Vol. 31 N° 1, 2010, p. 169-184.

CV :

Laurent Gaissad, socio-anthropologue à l’EVCAU (Environnements

Virtuels, Cultures Architecturales et Urbaines) à l’ENSA Paris

Val-de-Seine. Il a publié de nombreux articles sur l’espace public

et la sexualité au temps du sida. Tim Madesclaire, chercheur

indépendant, Paris. Éditeur la revue Monstre. Consultant

pour les programmes Santé sexuelle des HSH (Hommes ayant des

rapports Sexuels avec des Hommes) de Santé Publique France

(Prends-moi, Sexosafe). Tous deux ont coréalisé

l’enquête APACHES (Attentes et Parcours liés au CHEmSex) pour

l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies en 2018.

Thierry

Schaffauser : « Drogues et travail sexuel »

Résumé :

L’usage de drogues est souvent associé au travail du sexe (appelé

« prostitution ») afin de stigmatiser l’une et l’autre

pratique. Au milieu des années 1980, l’émergence du VIH au sein de

la communauté des travailleuses du sexe, en particulier celles

usagères de drogues, a poussé les pouvoirs publics à accepter des

politiques et pratiques de réduction des risques et de santé

communautaire par & pour. Avec la généralisation des

traitements de substitution, la thématique de « l’addiction »

comme cause du travail sexuel cède du terrain dans les

représentations au profit de celle de « la traite et des

trafics » dans un contexte de migration de plus en plus

mondialisée. L’association entre l’usage de drogues et le travail

sexuel, refait surface depuis quelques années, mais cette fois à

travers la thématique du « chemsex » concernant surtout les

hommes travailleurs du sexe, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives.

Entre représentations, stigmatisations, problématisation des

parcours de vie, besoins en santé, et usages personnels des

travailleurSEs du sexe, nous essaierons d’y voir plus clair.

CV :

Thierry Schaffauser est travailleur du sexe et usager de drogues.

Ancien militant d’Act Up-Paris et cofondateur du STRASS, le Syndicat

du Travail Sexuel, il défend la syndicalisation des industries du

sexe et leur complète décriminalisation. Il est l’auteur du livre

Les Luttes des Putes aux éditions La Fabrique et auteur du

blog sur Libératio.fr « Ma Lumière Rouge« .

Gianfranco Rebucini : « Drogues et politique queer.

Le chemsex comme pratique culturelle en contexte de contrôle

capitaliste ».

Résumé :

Dans la définition médiatique et médicale, le chemsex est

l’association de drogues (chem) au sexe (sex) tenue

pour répandue spécialement chez les hommes gays. Cette définition

et juxtaposition impliquent donc la possibilité d’une définition

préalable de ce qu’est le sexe. Si le chemsex existe

c’est parce que le « sexe » existe. Nous savons déjà

ce qu’il est et qu’il est forcément sobre. Les « experts »

médicaux et communautaires s’accordent à définir le chemsex

comme une pratique associant des caractéristiques distinctives,

parmi lesquelles l’usage de produits psychotropes, des relations

sexuelles répétées, souvent avec des partenaires multiples, mais

aussi de modes de rencontre sur les applications de géolocalisation.

Dans une perspective queer et marxiste, cette intervention se

concentrera plus particulièrement sur ces caractéristiques

culturelles. Il s’agir alors d’aborder cette pratique comme une

pratique culturelle à part entière dans le contexte plus large du

contrôle biopolitique du capitalisme postfordiste touchant à la

sexualité et au sexe. D’autre part, nous verrons le chemsex

comme pratique de dévoilement et comme potentialité politique et

créative parlant peut-être de ce que le sexe est ou plutôt

de ce qu’il fait dans ce contexte capitaliste.

CV :

Gianfranco Rebucini,est

docteur en anthropologie sociale et ethnologie. Chercheur associé au

IIAC – LAIOS (EHESS-CNRS), il est spécialiste des études sur les

masculinités et sur les sexualités entre hommes et, plus récemment,

se consacre à une recherche concernant le rapport entre les

identités et les pratiques politiques queer. Parmi ses publications

: éditeur scientifique associé de Juliette

Rennes (dir.) Encyclopédie

critique du genre,

Paris, Éditions de la Découverte, 2016.