Les « fumoirs », c’est le nom donné aux scènes ouvertes de consommation de drogues dures par les usagers d’Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire. Fofana Sékou a été chargé par Médecins du monde *de l’exploration de ces nouveaux territoires.Il a rencontré les « Babas », moitié dealers-moitié travailleur sociaux.

* Les propos rapportés dans cette interview n’engagent par la responsabilité de l’association Médecins du Monde mais uniquement celle de d’ASUD.

ASUD: Fofana Sékou, qui es-tu ?

Fofana Sékou : Je m’appelle Fofana Sékou, je suis né en Côte d’Ivoire, je suis venu en France comme étudiant, il y a vingt-cinq ans. Puis, à cause des papiers, je ne pouvais plus continuer mes études, alors j’ai galéré…

À l’époque la scène était à Stalingrad ?

Oui, elle était à Stalingrad. Moi j’habitais à côté dans le XIXe. On avait un squat là bas où on vivait avec beaucoup de toxs. J’ai perdu des amis proches, qui sont décédés d’overdoses, par le VIH, les hépatites et la tuberculose…. . C’était vers les années 90.

A ce moment là, au niveau de ta consommation, tu en étais où ?

Moi je gérais car comme le squat était à ma disposition et sous ma protection, je ne pouvais pas me permettre de faire comme les autres. Il fallait quelqu’un pour veiller sur le bateau. De temps en temps je partais en vrac, comme tout le monde, mais ça ne durait pas longtemps, j’arrivais toujours à revenir.

Comment as-tu été en contact avec Médecins du Monde ?

Je suis venu à la Réduction des Risques en militant contre l’expulsion des sans papiers de l’Église Saint-Bernard. J’ai eu l’occasion de rencontrer l’Abbé Pierre, qui m’a conforté dans l’idée de défendre les pauvres. Puis j’ai formé un groupe de musiciens, Sofa Africa, pour faire des manifestations pour les sans-papiers, pour les mal-logés… Moi, je chantais et je jouais de la guitare, on faisait des concerts et en même temps on pouvait exposer nos idées…Jack Lang est venu nous voir une fois avec le maire du 19ème. Et puis j’ai rencontré Elizabeth Avril [actuelle directrice de l’association Gaïa-Paris en charge du projet de salle de consommation ]. Elle nous donnait des informations dont on avait besoin : où il fallait s’orienter, comment il fallait faire. A l’époque elle bossait au Bus méthadone de Médecins du Monde.

Évidemment, tout cela se passe dans la communauté africaine…

Oui, et ce mot de « communauté » est important. Parce que la réduction des risques communautaire, ça serait pas mal de la mettre en place…souvent, ce sont des gens qui ne veulent pas se mélanger, qui ne comprennent pas l’extérieur.

A Stalingrad, chez les crackers, de quelles communautés s’agit-il ?

On a surtout des gens du Mali, Sénégal et Côte d’Ivoire. Il y a aussi les Antillais à Château- Rouge. Ils ne se mélangent pas, sauf si c’est pour aller chercher les produits et pour vendre…

Comment en es-tu arrivé à réfléchir sur la consommation de drogues au pays ?

Déjà avant de venir, je connaissais un peu le terrain – j’avais déjà goûté là bas… et puis je voyais les petits frères arriver en France.Quand on m’en parlait, je commençais à réfléchir sur la Côte d’Ivoire. Donc j’ai commencé à me former. J’ai eu la chance de travailler avec beaucoup de CAARUD (Charonne, Ego). Un jour, j’ai reçu une lettre qui disait que MdM cherchait quelqu’un pour faire une exploration sur la Côte d’Ivoire pour voir comment ça se passait au niveau de la drogue et de la santé. J’ai postulé, j’ai été choisi, et ils m’ont envoyé à Abidjan pour rencontrer Jérôme, qui suit le projet RdR de Médecins du monde à Abidjan.

Qu’est-ce qu’on consommait là bas quand tu es parti ?

Tout ! L’herbe, l’héroïne, la cocaïne… Il y avait aussi des cachets d’amphétamines, des cachets de speed. C’est ça qui a fait le plus de mal je crois, parce qu’il y en a beaucoup qui sont morts par accident sur la route…

Pour une exploration, c’est rare chez MdM de prendre quelqu’un de la communauté…

Je ne sais pas comment ça se passe d’habitude. Mais je crois qu’il y avait un autre projet : deux personnes étaient parties avant nous, mais elles n’avaient pas réussi à rentrer dans le milieu local. Donc il fallait trouver quelqu’un qui puisse ouvrir les portes pour rentrer. Moi, j’ai fait deux mois, Jérôme six, j’ai ouvert les portes pour que Jérôme puisse entrer.

Ça faisait combien de temps que tu n’étais pas retourné à Abidjan ? Comment ça s’est passé ?

Ça faisait environ 10 ans. J’avais les contacts des gens qui venaient sur la scène à Paris mais ce n’était pas suffisant. Il fallait trouver des gens implantés en Côte d’Ivoire. D’abord j’ai pris contact là-bas avec mes frères et des amis qui sont restés. J’ai vite découvert que beaucoup de mes copains sont tombés dedans, parce qu’avec la guerre civile ils n’avaient rien à faire, ils traînaient….. Quand je suis arrivé je les ai appelés, et voilà, on m’a ouvert les fumoirs.

Comment ça s’est passé avec les autorités ?

MdM avait des contacts grâce à la coordinatrice qui travaille sur place. Ensuite, On a pratiqué une forte pression sur les responsables de la santé et de la lutte contre le sida pour les convaincre de nous laisser aller voir ce qui se passait dans les fumoirs. On est arrivé avec du matériel de détection du VIH, de la tuberculose, etc. Ça c’était l’argument principal, qui passait partout…Du coup ils nous ont mis en relation avec les chefs de quartier, des gens élus par la population de chaque quartier depuis la guerre civile. Une garantie pour ne pas être embêtés quand nous serions dans le fumoir.

Qu’est-ce qu’un « fumoir » ?

Ce sont des espaces ouverts complètement. Par exemple, le fumoir de Treichville [commune d’Abidjan, ndlr], l’un des plus grands, se trouve sur un bout de voie ferrée, même pas abandonné ! Certains ont été blessés par le train, trop foncedés. Ce fumoir regroupe à peu près 200 personnes, sur peut-être 500 mètres.

Qui vit là ?

Des hommes, des femmes… Il n’y a pas d’enfant à Treichville. Pour gagner de l’argent afin d’acheter le produit, les femmes se prostituent occasionnellement, les hommes font du business, du vol, etc. La dose de coke est à 2 100 francs CFA (environ 4 €) – une somme avec laquelle tu vas au restaurant –, ils appellent ça « paho ».

Et l’héro ?

Il y en a aussi, à peu près autant. Le prix, c’est pareil. Seulement ils ne l’injectent pas. Les seuls qui le faisaient, c’était les anciens qui revenaient de France.

Du coup, la question du SIDA… ?

On n’a pas trouvé beaucoup de cas, ni de tuberculose ou d’hépatite. On avait profité la situation pour faire des tests, avec l’accord des gens : peut-être 5 ou 10 personnes par ghetto. Les autres sont dans la précarité avec tous les problèmes associés, mais pas particulièrement malades.

Sais-tu s’il y a une forte prévalence du sida en Côte d’Ivoire en général ?

Je crois qu’on est à environ 3%, ce qui est assez peu par rapport à d’autres pays d’Afrique comme l’Afrique du Sud ou la Tanzanie par exemple.

Tu parlais de Treichville tout à l’heure, c’est un lieu de consommation et de vente uniquement ?

Non, les gens vivent là ! Malgré le train, ils ont construit des petites maisonnées avec des toits en tôle. Ils vivent là.

Et donc là-bas il n’y a pas d’enfants ?

Non, pas à Treichville. Mais il y en a dans d’autres fumoirs, comme celui de Marcori, dans un autre quartier. Il y a environ une centaine de résidents sous la protection d’un « Baba ».

Qu’est-ce qu’un « Baba » ?

Les Babas sont les chefs de fumoir. En Arabe, Baba veut dire « père » et là, c’est le même contexte : le gars est là comme un père, c’est lui qui amène les tox à l’hôpital, qui va les chercher…

Et les Babas, ils consomment ?

Normalement, les Babas ne sont pas consommateurs. Le Baba doit être bien sapé, avoir l’esprit clair et la tête dure, sinon les autres profitent de lui… Une fois, un gars nous a dit qu’il était le Baba, on s’est dit « c’est pas possible, c’est pas lui », il n’arrivait pas à nous expliquer, quand il parlait il n’arrêtait pas de piquer du nez… Et en fait, c’était vraiment lui. Mais celui-là, il va se faire allumer.

Comment devient-on Baba ?

Déjà, la force. Et les connections, les produits.

Comment ça se passe si un mec se ramène avec de la came dans le fumoir ?

Déjà, il énerve le Baba. Ils ont le monopole : le seul moyen d’amener du produit dans le fumoir, c’est de le vendre au Baba. Si tu le vends directement aux clients, tu vas avoir des problèmes.

Donc les tox ne se vendent pas des trucs entre eux ?

Si, mais ça doit rester discret, du dépannage, sinon ça va déplaire au Baba. Le Baba n’est pas là tout le temps, mais il a toujours quelqu’un qui surveille pour lui. Il faut savoir que le Baba, tu ne l’atteins pas comme ça : il faut prendre rendez-vous, gagner sa confiance. Il n’habite pas forcément dans le fumoir. Le premier qu’on a vu, on l’a rencontré dans une boîte de nuit, dans un autre quartier. En fait le Baba, c’est d’abord un dealer.

Et en même temps, tu disais qu’il s’occupe des gens ?

Oui, c’est ça qui est paradoxal : c’est lui qui les amène à l’hôpital, qui achète à manger, qui va les chercher à la police. S’ils sont décédés, c’est lui qui s’occupe de l’enterrement.

Et il connaît les familles

C’est comme ça en Afrique, on se connaît, on connaît toujours quelqu’un de ta famille.

Et les familles, comment elles sont avec les usagers ?

Elles les rejettent, personne ne veut les voir. Si tu es un drogué, tu ne peux plus rien faire. Que ce soit le gouvernement, la population, les professionnels de la santé… personne ne veut les voir. Il n’y a que les Babas qui s’en occupent.

Quand on a été voir les toxs, ils étaient tous étonnés de nous voir aussi relax, ils se demandaient « mais pourquoi venez-vous nous voir ? pourquoi voulez-vous vous préoccuper de nous ? ». En plus on n’était pas comme les chrétiens, on ne cherchait à convertir personne ; on n’arrivait pas avec des slogans comme « La drogue, c’est mal… », ce genre de choses.

Tu as consommé avec eux ?

On n’a pas voulu. On a vite compris que les Babas n’étaient pas trop cools et ceux qui fument, là-bas, sont mal considérés. Donc si tu veux garder une certaine crédibilité aux yeux du Baba, tu ne consommes pas devant eux. Par contre, on fumait souvent des joints avec les usagers pour les rassurer. On roulait ça vite et on fumait, histoire de montrer qu’on était comme eux, qu’on n’était pas des flics… Même si les flics fument aussi !

Parle moi des enfants.

Avec la guerre civile, beaucoup d’enfants sont devenus orphelins ou ont coupé les ponts avec leurs parents. Et finalement, c’est plus dangereux pour eux de vivre dans la rue que dans les fumoirs. Mais c’est à double tranchant : quelle éducation vont-ils avoir ? Physiquement, ils sont protégés : ils ne sont pas mis en esclavage, ils ne sont pas violés

Où trouve-t-on des fumoirs en Côte d’Ivoire ?

Mes amis sont allés à l’intérieur du territoire. Ils m’ont dit qu’à Yamoussoukro [la capitale politique ivoirienne, ndlr], il n’y en avait pas beaucoup, et jamais des très grands – 3 ou 4 personnes en général. A Bouaké et San Pedro, il y en a aussi, surtout à San Pedro où il y en a beaucoup parce que c’est un port, qu’il y a une grande prison et du tourisme dans cette zone.

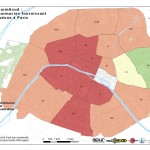

À Abidjan, il y en a partout : dans chaque quartier – il y en a 10 à Abidjan, chacun correspondant à une des collines de la ville. Tu peux en trouver deux ou trois, généralement un grand avec plus d’une centaine de personnes, et deux ou trois plus petits, avec environ une cinquantaine de résidents.

Penses-tu qu’il y aurait possibilité de faire quelque chose pour aider les personnes sur place ?

Oui. Déjà, le gouvernement actuel semble avoir conscience du problème et pense à laisser la RdR s’installer dans le pays. Le problème pour moi, c’est qu’on a besoin d’une RdR adaptée, une « RdR communautaire », dans le sens où elle doit être adaptée aux réels besoins et aux pratiques des populations locales. On l’a bien vu quand on est arrivé avec une pipe à crack énorme : personne n’utilise ce genre de trucs là-bas ! Ils ont l’habitude des petites pipes pour des petites quantités. Il y a donc besoin d’études de terrain préalables pour identifier les besoins réels des usagers. Après, ça ne devrait pas être trop difficile à mettre en place. Il y a des gens qui nous ont demandé « Pourquoi les usagers de drogues et pas les orphelins de guerre ? ». Les toxicos, là-bas, passeront toujours en dernier parce qu’ils sont stigmatisés !

Les Babas ne risquent-ils pas de se mettre en travers de ce travail ?

En fait, les Babas ne seront pas contre, ça les arrangerait même car ils n’arrivent pas à tout contrôler. Quand quelqu’un a la tuberculose, le Baba ne peut pas faire grand-chose. Ce qu’il faut en Côte d’Ivoire, c’est une association qui éduque les gens à l’hygiène de base, qui les rassure aussi lorsqu’ils ont besoin d’aller à l’hôpital – car cela continue à faire peur à beaucoup d’usagers, en plus d’être très contraignant : les docteurs exigent que les patients soient bien habillés et lavés pour être acceptés dans l’hôpital, mais ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que pour ceux qui auraient le plus besoin de soin, il est impossible de se laver ! Il faut plus d’éducation mais aussi plus de possibilités d’accéder à l’hygiène : faire en sorte que chacun puisse accéder aux douches publiques qui existent à Abidjan, par exemple. Il faut leur dire quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, les accompagner quand ils vont à l’hôpital… Il faut mettre tout ça en place, il y a plein de choses à faire.

Merci aux autorités ivoiriennes pour leur disponibilité et leur prise de conscience de l’importance de la gestion de l’’usage de psychotropes en Côte d’Ivoire.

Donc, côté bouteille à moitié pleine (mais à consommer avec modération), cochons la disparition définitive du vieux concept de toxicomanie et ses relents de camisole. Intéressons-nous également au « S » de « lutte contre les drogues ». Ce pluriel qui s’installe l’air de rien à la fin d’un mot qui ne souffre habituellement pas d’autre nombre laisserait entendre que l’on n’est plus dans la propagation de La Drogue, l’ogre qui dévore les petits enfants, mais dans une approche plus pragmatique qui valide des conceptions scientifiques attachées à différencier les substances du point de vue pharmacologique. Or, ces bonnes intentions sont immédiatement ramenées à l’aune de ce qui reste la politique officielle de notre pays, réaffirmée par Madame Jourdain-Menninger, l’actuelle présidente de la Mildeca. Envoyée en mars dernier comme missus dominici à Vienne lors de la convention annuelle de l’ONUDC, l’organe onusien de lutte contre la drogue, elle s’est exprimée ainsi :

Donc, côté bouteille à moitié pleine (mais à consommer avec modération), cochons la disparition définitive du vieux concept de toxicomanie et ses relents de camisole. Intéressons-nous également au « S » de « lutte contre les drogues ». Ce pluriel qui s’installe l’air de rien à la fin d’un mot qui ne souffre habituellement pas d’autre nombre laisserait entendre que l’on n’est plus dans la propagation de La Drogue, l’ogre qui dévore les petits enfants, mais dans une approche plus pragmatique qui valide des conceptions scientifiques attachées à différencier les substances du point de vue pharmacologique. Or, ces bonnes intentions sont immédiatement ramenées à l’aune de ce qui reste la politique officielle de notre pays, réaffirmée par Madame Jourdain-Menninger, l’actuelle présidente de la Mildeca. Envoyée en mars dernier comme missus dominici à Vienne lors de la convention annuelle de l’ONUDC, l’organe onusien de lutte contre la drogue, elle s’est exprimée ainsi :

Jérôme DUBUS , conseiller de Paris UMP (Vœu au Conseil de Paris du 16 janvier 2013)

Jérôme DUBUS , conseiller de Paris UMP (Vœu au Conseil de Paris du 16 janvier 2013) Jean-Frédéric Poisson député UDI (J.O. du 5 mars 2013)

Jean-Frédéric Poisson député UDI (J.O. du 5 mars 2013)

Marc Le Fur, député UMP (J.O. du 19 mars 2013)

Marc Le Fur, député UMP (J.O. du 19 mars 2013)

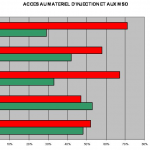

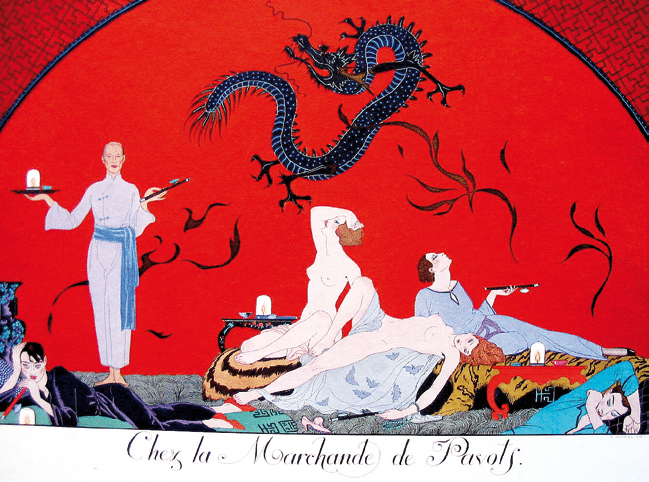

Quant à fumer de l’héro, notre atelier « travaux pratiques » animé par Mr Hunt, le bien-nommé, a prouvé à tous que le dragon est un animal qui se laisse difficilement appréhendé ou tout au moins que sa traque répond à des critères précis qui garantissent ensuite le succès de ce mode de consommation alternatif du shoot. Il est troublant de constater l’énorme espace occupé par l’appareillage de la défonce dans l’économie stupéfiante. Se procurer des feuilles de bonne qualité, expérimenter des modèles de filtre, savoir inhaler à plein poumon, le bon vieux cannabis n’échappe pas à cette équation paradoxale, la défonce est exercice dont le degré de risque est fonction de l’acquisition d’un savoir qu’il est interdit d’acquérir. Le fond du dilemme toujours pas résolu de la réduction des risques est là : comment concilier l’impératif du « high » avec les objectifs rigoureusement sanitaires ? Comment éviter l’argumentaire hédoniste, alors que l’on sait qu’il constitue la clé du succès en matière de communication en direction des usagers. Ce gap entre la lettre de la loi et la réalité des pratiques concerne plusieurs dossiers innovant que nous avons voulu traiter lors de ces États généraux, et principalement dans tout ce qui est relatif à l’injection, le mode de conso à la fois le plus technique, le plus dangereux, le plus décrié et… pourquoi ne pas l’écrire, le plus puissant en termes de défonce.

Quant à fumer de l’héro, notre atelier « travaux pratiques » animé par Mr Hunt, le bien-nommé, a prouvé à tous que le dragon est un animal qui se laisse difficilement appréhendé ou tout au moins que sa traque répond à des critères précis qui garantissent ensuite le succès de ce mode de consommation alternatif du shoot. Il est troublant de constater l’énorme espace occupé par l’appareillage de la défonce dans l’économie stupéfiante. Se procurer des feuilles de bonne qualité, expérimenter des modèles de filtre, savoir inhaler à plein poumon, le bon vieux cannabis n’échappe pas à cette équation paradoxale, la défonce est exercice dont le degré de risque est fonction de l’acquisition d’un savoir qu’il est interdit d’acquérir. Le fond du dilemme toujours pas résolu de la réduction des risques est là : comment concilier l’impératif du « high » avec les objectifs rigoureusement sanitaires ? Comment éviter l’argumentaire hédoniste, alors que l’on sait qu’il constitue la clé du succès en matière de communication en direction des usagers. Ce gap entre la lettre de la loi et la réalité des pratiques concerne plusieurs dossiers innovant que nous avons voulu traiter lors de ces États généraux, et principalement dans tout ce qui est relatif à l’injection, le mode de conso à la fois le plus technique, le plus dangereux, le plus décrié et… pourquoi ne pas l’écrire, le plus puissant en termes de défonce.

![chasser_le_dragon_couv[1]](http://www.asud.org/wp-content/uploads/2014/03/chasser_le_dragon_couv1.png) Ces trois intervenants ont été suivi par Neil – Dragoons – Hunt. Célèbre des deux côtés du Channel pour son action

Ces trois intervenants ont été suivi par Neil – Dragoons – Hunt. Célèbre des deux côtés du Channel pour son action