Brèves de cannabistrot

LA SEMPITERNELLE RITOURNELLE

Régulièrement, parfois à l’insu de leur plein gré, mais souvent en service commandé, des personnalités politiques de gauche montent au créneau pour dire tout le mal qu’elles pensent de la prohibition du cannabis, un sujet récurrent s’il en est.

Alors que la contestation contre la loi El Khomri bat son plein, que les jeunes sortent la nuit pour discutailler d’un monde meilleur entre deux coups de matraque, on envoie le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement (docteur en médecine et, qui plus est, expert des questions de santé publique au PS), j’ai nommé Jean-Marie Le Guen, nous expliquer que le cannabis aussi mauvais soit-il pour la santé physique et mentale de nos jeunes, doit être légalisé. Il est au point Jean-Marie. Il maîtrise parfaitement le sujet et tient le même raisonnement que le Circ.

Il y a longtemps que le débat a eu lieu et le résultat est sans appel : la prohibition est plus dangereuse que les drogues elles-mêmes ou, si vous préférez, la réalité démontre tous les jours que la guerre à la drogue est définitivement perdue. Jean-Marie est soutenu par Bruno Relou, pardon Bruno Leroux, député de Seine-Saint-Denis et président du groupe PS à l’Assemblée nationale, qui est chaud bouillant pour démontrer les avantages que tirerait l’État s’il légalisait la consommation de cannabis, et dénonce Les Républicains qui « crient au laxisme avant même d’avoir réfléchi ».

Un an après la fusillade qui a fait trois blessés dans une cité, le voilà qui participe à un débat organisé par le maire UDI de Saint-Ouen, William Delannoy. Alors que la police a jeté en prison plusieurs trafiquants et neutralisé quelques filières, que des travaux de sécurisation ont été entrepris, les dealers sont toujours là. Pour le maire, il faut continuer à traquer les consommateurs car sans eux, « il n’y a pas de vendeurs ». Pour mener à bien cette mission, il propose de « mettre des caméras à la sortie du métro afin de filmer les acheteurs », mais il se rend bien compte que, malgré ces mesures bien peu démocratiques, éradiquer le trafic est une utopie.

Chaque règlement de comptes marseillais (une vingtaine de victimes depuis le début de l’année) est l’occasion pour Patrick Menucci de rappeler que trafiquant est un métier où, en cas de conflit, les kalachnikovs remplacent les tribunaux de commerce et les prud’hommes, d’où l’urgence de légaliser. Dès que Patrick s’exprime, il se fait contrer par Samia, socialiste elle aussi et maire du 8e secteur de Marseille. Imaginons que les pouvoirs publics décident de légaliser le cannabis, « ils mettront en place un niveau de THC standard pas assez puissant pour certains consommateurs qui iront s’approvisionner dans la contrebande », prédit-elle dans un entretien accordé à Libération… Un raisonnement que je partage, d’où l’importance d’impliquer les associations d’usagers dans le débat, au lieu de les écarter au profit des technocrates.

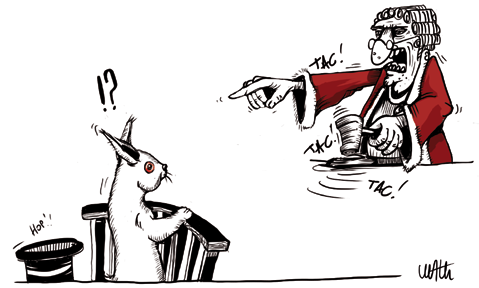

À ces arguments pourtant imparables (on ne peut en effet indéfiniment présenter cette plante comme un poison, ni répéter partout que les policiers ne sont pas assez nombreux et la justice trop laxiste), les prohibitionnistes sont condamnés à répliquer par une série de banalités affligeantes, comme François Fillon qui pense que « la légalisation du cannabis serait un signal extrêmement laxiste envoyé à la jeunesse », un argument pour le moins éculé, ou Bernard Debré, lui aussi médecin et de surcroît député, qui déclare sans ciller que certains cannabiculteurs « injectent de l’ecstasy dans les racines du cannabis afin d’en augmenter sa puissance ». Mais s’il fallait délivrer une palme de la mauvaise foi, elle reviendrait à l’Académie nationale de pharmacie qui déclare, dans un communiqué, détenir la preuve « que l’on meurt du cannabis ».

COMME DANS UN POLAR OÙ LES FLICS SERAIENT CORROMPUS

François Thierry, « amoureux des voiliers et des grosses cylindrées » accède en 2010 à la tête de l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis). En octobre 2015, la douane fait main basse sur sept tonnes de cannabis dans trois camionnettes garée boulevard Exelmans, à deux pas du modeste appartement de 300 m2 avec piscine intérieure occupé par Sofiane H., indic dûment rétribué par l’Ocrtis et trafiquant notoire de cannabis… Cette pêche miraculeuse fait suite à deux autres saisies effectuées par les douanes, l’une de 1,9 tonne quelques jours plus tôt, l’autre de 6 tonnes quelques jours plus tard… Une marchandise qui provient du même lot et frôle les 15 tonnes.

Mais qui est Sofiane H. ? Il n’a pas 20 ans qu’il trafique déjà du cannabis à la tonne. Il est condamné une première fois à cinq ans de prison, puis à dix-huit ans pour avoir, de sa cellule, continué ses activités délictuelles. Quelques mois plus tard, il réussit à se faire la belle lors d’un transfert et trouve refuge en Espagne où il se taille une place dans le monde du banditisme. La cavale durera jusqu’en 2009. Il se fait pincer du côté de Marbella pour blanchiment lié au trafic de drogue et, à ce qui se dit, c’est là que François Thierry l’aurait recruté. Toujours est-il que Sofiane H. est extradé en France et condamné en 2011 à treize ans de prison, une peine que son avocate (qui est aussi la compagne de François Thierry) trouve « sévère ». Spécialiste du droit immobilier, elle réussit un coup de force : faire libérer son client après à peine trois ans de prison. En effet, Sofiane H. bénéficie d’une remise de peine exceptionnelle suivie d’une libération conditionnelle et, grâce à la protection de François Thierry, il va s’imposer comme un des plus gros trafiquant de l’Hexagone.

Les douaniers ayant relevé des traces d’ADN appartenant à Sofiane H. lors de la découverte des camionnettes du boulevard Exelmans, ils le pistent et le coincent en Belgique. Après un court séjour à la prison de Bruges (comme Salah Abdeslam), il est rapatrié sur Paris en hélicoptère (comme Salah Abdeslam) et entendu par la police des polices. Mais rien ne filtrera de cet entretien.

Comme par hasard, quelques jours après ce scandale, qui fait de l’Ocrtis et de son patron un trafiquant notoire (15 tonnes, ce n’est pas rien), voilà qu’un dénommé Stéphane V., entendu par l’Inspection générale de la police, s’épanche dans Libération. Il affirme entre autre avoir été employé en mars 2012 par François Thierry pour garder une villa à Estepona où « cinq hommes présentés comme des policiers français » se relayèrent trois semaines durant pour récupérer et entreposer du shit importé du Maroc grâce à des Zodiacs. D’après Stéphane V., payé en cash par François Thierry, 19 tonnes auraient transité au cours de ce seul séjour. Des opérations qui seront répétées à plusieurs reprises. À en croire la rumeur, Thierry François, promotion ou punition, devrait être prochainement muté à la sous-direction antiterroriste (SDAT) et sans doute échapper à toute punition.

VALÉRIE PÉCRESSE LUTTE CONTRE LE FLÉAU DE LA DROGUE CHEZ LES ADOS

Valérie Pécresse en avait fait tout un fromage durant sa campagne électorale. Une fois élue présidente du conseil régional d’Île-de-France, elle doterait les proviseurs de moyens afin qu’ils puissent, par la grâce des tests salivaires, contrôler plus aisément leurs élèves. Une proposition qui avait déclenché une vague de protestations des syndicats lycéens et enseignants, mais aussi des addictologues dénonçant le caractère sécuritaire et populiste de cette mesure.

Les proviseurs pouvaient imposer des tests de dépistage, à condition de ne pas cibler des individus en particulier, de garantir l’anonymat du test et d’en communiquer les résultats seulement à l’infirmière scolaire et à l’élève concerné. Mais ce qui change depuis le 19 mai 2016, explique un conseiller de Valérie Pécresse, « c’est la possibilité pour les chefs d’établissement de demander un financement à la région, le but étant de déverrouiller la raison financière qui peut freiner les proviseurs ». Ajoutons à cela un amendement rigolo déposé par le MoDem, autorisant les analyses des eaux usées pour se faire une idée de la consommation de drogues dans un établissement donné.