C’est l’anglais Thomas de Quincey qui, en tant qu’Individu, peut être considéré comme “l’inventeur” de la conception actuelle du “junky”, de l’usager d’opiacés dépendant. De Quincey a lui-même été dépendant du Laudanum (élixir à base d’opium) durant 52 ans ! C’est pourquoi du fait de la conception problématique de l’usage des drogues qu’il a développée, de Quincey peut être considéré comme le premier Junky.

Il était écrivain, et à travers ses œuvres, en particulier les “Confessions d’un opiomane anglais” (Collection 10/18), il s’est attaché à tracer les contours d’un modèle de dépendance et d’usage des opiacés qui demeure très actuel. De plus, c’est lui qui, pour la première fois, a attiré l’attention du corps médical sur le problème de la dépendance aux opiacés. Et c’est lui, en particulier, qui a fourni les informations directes sur le syndrome de manque. Grâce à des description très précises et détaillées de sa relation physique et mentale au Laudanum, il est devenu le principal cas de référence en la matière pour les savants du XIXème siècle.

Pour nous, toxicos des années 90, c’est un peu comme si la dépendance aux opiacés était quelque chose qui a toujours existé. Un peu comme si l’idée que nous nous faisons des opiacés et de leur usage était une réalité unique et universelle. Mais au fond, l’origine de ce concept de “dépendance aux opiacés” n’a été que peu étudiée au point de vue historique. Pour la médecine, en particulier, étant donné le fait que sa conception même de la dépendance a toujours été liée à la politique officielle de prohibition des drogues, la question de cette origine peut receler certains problèmes. Car s’il y a d’autres conceptions possibles de l’usage et des usagers des drogues, cela signifie que ce qui constitue la base de la politique actuelle de prohibition peut être remis en cause, et du même coup, toutes les instances qui la servent, y compris la justice et la bureaucratie répressive.

De ce point de vue, on trouve en ce début du XIXème siècle une approche critique de l’examen de ce qui fonde notre conception actuelle de la dépendance aux opiacés. Du fait que nous considérons celle-ci comme une question à la fois d’ordre médical et légal, il est assez surprenant que les individus qui eurent la plus grande influence sur son origine furent des écrivains, dont un poète. De Quincey a subi, à la fois dans sa vie personnelle et dans son œuvre littéraire l’influence du poète Samuel Taylor Coleridge. Ce dernier est considéré comme l’un des plus grands poètes du XIXème siècle. Parmi ses œuvres, le poème “Kublai Khan” s’est acquis une renommée mondiale. Dans la préface, qu’il lui est adjointe, il déclare avoir pris une forte dose de laudanum et être tombé dans un état de semi-somnolence au cours duquel il a écrit le poème en rêve. À son réveil, il avait gardé un souvenir très exact de celui-ci et s’était mis à le transcrire. Malheureusement interrompu par l’apparition d’un visiteur, il devait s’apercevoir par la suite qu’il avait “perdu” la fin du poème dont il ne subsiste que les 57 premiers vers transcrits avant l’arrivée du visiteur inopportun.

Coleridge était “accro” au Laudanum, et l’est resté depuis environ 1797 jusqu’à sa mort en 1833, ce qui fait 36 ans. Et ce qui est curieux, c’est que pendant tout ce temps, il n’a jamais pris conscience de sa dépendance. Il est vrai qu’à l’époque l’opium et ses dérivés étaient en vente libre sans aucun contrôle. Il n’y a d’ailleurs jamais eu en Angleterre de restriction à sa vente ou à son usage avant le milieu du XIXème siècle. On pouvait se le procurer chez l’épicier du coin, le pharmacien ou l’apothicaire aussi bien que par les camelots et les marchands ambulants. On l’utilisait couramment comme analgésique, comme calmant ou comme somnifère. On en prenait aussi simplement pour le plaisir et dans beaucoup de quartiers ouvriers, les épiciers et les pharmaciens préparaient des paquets d’opium spécialement destinés à la vente pour le samedi soir, où il était très prisé du petit peuple, étant même moins cher que le gin ! Dans certaines régions urbaines, son usage était très répandu et régulier. SI bien qu’un grand nombre d’individus qui, comme Coleridge, étaient dépendants de l’opium et de ses dérivés mais ne s’en sont jamais aperçus, n’ayant jamais connu le manque du fait de problème d’approvisionnement…

Cela dit, l’idée que se faisait Coleridge de son usage de l’opium ne manque pas d’intérêt. À savoir qu’il était bien conscient d’avoir cette habitude, mais que pour lui, ce n’était qu’une habitude parmi tant d’autres, jamais considérée comme une dépendance. Il déclarait avoir commencé à en prendre à cause d’une maladie, et en avoir gardé ensuite l’habitude. Il en concevait cependant un certain remords, à cause de sa morale chrétienne qui le poussait à se reprocher de succomber à ce qu’il concevait comme un luxe et un plaisir. Lorsque par la suite, la dépendance s’est installée à son insu, et qu’il a essayé d’arrêter, il s’est bien sûr aperçu que cet arrêt était accompagné d’un malaise physique. Mais il n’a considéré celui-ci que comme la résurgence de la maladie qu’il avait jugulée grâce à l’opium. Pour lui, les choses étaient limpides : il était malade, il prenait de l’opium et sa maladie s’arrêtait. Il arrêtait l’opium et elle revenait. Coleridge n’a jamais pensé à associer ses symptômes à ce que nous connaissons aujourd’hui comme le “manque”. Il n’est pas indifférent de noter que le poète avait exigé qu’après sa mort, on procède à l’autopsie de son cadavre afin de découvrir la nature de cette “mystérieuse” maladie.

Coleridge était très célèbre à cette époque en Angleterre, à la fois pour ses écrits et sa personnalité. Pour nous, il semble évident que les descriptions qui ont été faites alors de son expression radieuse et de son regard brûlant sont caractéristiques de l’usage d’opiacés, de même que les interminables monologues qu’il se plaisait à tenir. Il était très respecté des jeunes écrivains et des intellectuels de son époque. Au premier rang desquels Thomas De Quincey, fils d’un négociant et né en 1785 à Manchester. Le jeune homme, qui avait des ambitions littéraires, tenta à plusieurs reprises de rencontrer Coleridge. Pourtant, son intérêt à son égard ne venait pas seulement de leur goût commun pour l’écriture, la poésie et la philosophie, car déjà au moment de leur première rencontre en 1807, De Quincey avait commencé sa carrière d’usager d’opiacés.

Les aspects que revêtait à l’époque l’usage d’opium, avant l’institution des lois restrictives, ne sont pas sans intérêt pour nous. Pour Coleridge comme pour de Quincey il n’y avait en effet ni restriction, ni barrières légales à l’usage d’opium – pas plus d’ailleurs que de restriction d’ordre social ou médical. De Quincey parle des années 1804 à 1812 comme des années de “simple pratique” des opiacés. C’est en 1813 qu’une “irritation stomacale” fut selon-lui responsable de l’augmentation de ses doses quotidiennes de 340 grains d’opium à 8000 gouttes de Laudanum (« une formidable quantité », écrit A.H.Japp, le premier biographe de l’écrivain, bien que, ajoute-t-il, « nous savons que c’est à peine plus de la moitié que ce que prenait Coleridge à la même époque »). C’est durant toutes ces années, pendant lesquelles de Quincey a tenté de réduire sa tolérance croissante au produit, qu’il a mis en lumière en analysant les effets de l’Opium sur son corps, un syndrome de dépendance qui, à peu de chose près, correspond à ce que nous connaissons actuellement.

C’est au cours des années 1818-1819 que De Quincey s’est mis à utiliser couramment des doses croissantes de Laudanum. Une période féconde au cours de laquelle il commença de concevoir ses “Confessions” ; Sa capacité “onirique” était puissante et chaque fois qu’il “piquait du nez”, c’était pour tomber dans un état fertile de visions, de rêves et de fantasmes. : “Lorsque je suis étendu au lit”, écrit-il, “j’ai souvent l’impression d’avoir vécu un siècle en une seule nuit… la splendeur d’architectures de rêve… j’ai contemplé dans mes rêves les merveilles de cités et de palais que l’œil éveillé n’a jamais vues… çe furent des années embrumées dans la mélancolie de l’opium”.

C’est en retrouvant par la suite le contrôle de ses doses et de sa vie qu’il a pu connaître le succès littéraire. De Quincey a été le premier d’une longue lignée d’écrivains qui ont utilisé leurs expériences avec les drogues pour en faire le sujet de leur livre. Les “Confessions d’un opiomane anglais” ont été publiées en deux parties dans les “London Magazine” de septembre et Octobre 1821. À l’époque, ce genre de périodique connaissait une grande popularité chez les lecteurs qui y trouvaient des commentaires sophistiqués sur les événements contemporains, le débat intellectuel, ainsi que de la fiction et des articles d’opinion. C’est ainsi que les “Confessions” ont connu un vif succès et d’excellentes critiques. Ce qui permit à De Quincey de continuer à écrire pour ce genre de magazines et de devenir un personnage célèbre du Londres littéraire de l’époque. Les “Confessions” furent rééditées sous forme de livre en 1822.

Cette œuvre est fascinante, surtout du point de vue contemporain. De Quincey y décrit en effet son usage de l’opium dans un luxe de détails sensationnels, mais n’oublie pas de le replacer dans le contexte de sa vie, dans la mesure où il considère celle-ci comme la clé et l’explication de sa carrière d’opiomane. Pour la première fois, l’usage d’opiacés est ici considéré, non pas comme une simple habitude, mais comme le résultat du processus de toute une vie. C’est cette approche qui a conduit à la conception actuelle, psychologique, selon laquelle l’opiomanie est le résultat à la fois d’une éducation et d’un caractère individuel.

L’histoire de De Quincey, telle qu’il la raconte dans la première version des “confessions” nous narre comment il s’est enfui de l’école en 1802. Il a ensuite vagabondé à travers l’Angleterre et le Pays de Galles pour se retrouver à Londres. C’est là qu’avec de très maigres ressources financières et souvent en proie à la faim, il a végété, trouvant refuge où il pouvait. Et, comme de juste pour quelqu’un qui est obligé de vivre dans la rue, a naturellement rencontré de nombreuses prostituées de l’époque victorienne, dont une jeune femme de 18 ans nommée Ann. Il en tomba amoureux lorsqu’elle prit soin de lui alors qu’il s’évanouissait de faim. Puis, comme un ami de sa famille avait fini par le reconnaître et lui accorder son aide, il essaya de la retrouver mais dans les labyrinthe des rues de Londres, en vain… Dans les rêves qu’il devait faire plus tard, sous l’influence de l’Opium, De Quincey se revoyait souvent en train de chercher désespérément une jeune femme dans l’immense cité fantomatique aux rues interminables.

La deuxième partie du livre relate sa découverte de l’Opium. Après une maladie consistant en “d’insupportables douleurs rhumatismales” à la tête et au visage, un ami lui avait recommandé de l’opium. C’était par un triste et pluvieux dimanche après-midi de 1804, et le changement soudain opéré en lui par le produit fut une expérience extraordinaire. Pour le jeune homme de 19 ans qu’il était alors, le plaisir procuré par la drogue fut tout de suite fabuleux, tout comme le nouvel univers qui semblait s’ouvrir en lui. Un plaisir qu’il commença à répéter de plus en plus souvent au cours des mois qui suivirent. Il en prenait toutes les trois semaines, généralement le mardi ou le samedi soir, où il aimait à se rendre à l’opéra ou à vagabonder dans les rues illuminées grouillante d’un spectacle permanent.

Le titre du chapitre suivant des “Confessions” s’intitule : “Introduction aux souffrances de l’Opium”. Tout au long de la période allant de 1804 à 1812, Thomas de Quincey avait continué à user du produit, mais pas de façon continue. Une maladie survenue en 1813 le força à en prendre en plus grandes quantités, et de plus en plus fréquemment jusqu’à ce qu’à force de consommer quotidiennement, il se retrouve “accroché” pour la première fois. C’est alors qu’il expérimenta les effets d’un usage constant et à fortes doses. Il fit notamment l’expérience d’une sorte de continuité entre l’état de veille et le rêve – ce que nous appelons plus prosaïquement “planer” ou “piquer du nez”. En partie du fait des propriétés de l’opium et en partie à cause de sa nature de “rêveur”, il fit toute une série de longs rêves compliqués et effrayants. Ces rêves étaient accompagné de distorsion dans sa perception de l’espace-temps qui lui donnait l’impression d’avoir vécu un siècle en une seule nuit – sensation analysée plus tard par de nombreux auteurs contemporains comme l’américain W. Burroughs.

De notre point de vue moderne, on constate que ce que ce De Quincey était en train de découvrir, et ce sans idée culturelle préconçue sur la drogue, c’est l’expérience des opiacés telle que nous la connaissons actuellement. Il y a une comparaison intéressante à faire avec nos concepts et nos expériences de toxicos modernes. Pourtant, ce n’est que dans l’appendice ajouté à la version des “Confessions” de 1822 que De Quincey nous communique sa découverte la plus importante, car il y décrit un syndrome, c’est à dire une série de symptômes que nous appelons aujourd’hui “le manque”.

Pour qui ne sait pas à quoi s’attendre, l’expérience dite “normale” du monde est incapable de renseigner sur la dépendance physique causée par les opiacés et sur le malaise résultant de la cessation de leur usage. La dépendance aux opiacés est en effet un phénomène unique. Et le fait de dire, comme le fait De Quincey, que l’arrêt des opiacés est la cause du malaise physique aigu qui s’ensuit, est en soi une découverte qu’on ne trouve nulle part dans la littérature médicale du début du XIXème siècle. En fait, à cette époque, la médecine ignorait à peu près tout des opiacés, excepté qu’ils étaient (et qu’ils sont encore) les analgésiques les plus puissants. Aucun écrit médical des années 1820 ne fait en effet allusion à la dépendance ni au manque bien qu’un grand nombre d’individus aient eu alors l’habitude impérieuse d’en consommer quotidiennement.

Dans cet appendice à son livre, De Quincey montre avec des chiffres comment il a essayé entre le 24 juin et le 27 juillet de réduire ses doses, avec les rechutes, les descriptions détaillées des symptômes du manque : irritation, fringales, insomnie, éternuements, transpiration, agitations, douleurs articulaires, etc. C’est la première fois que les symptômes se trouvent ainsi énumérés et désignés en tant que tels.

C’est aussi la première fois, notamment lorsque De Quincey se désigne comme un “opiomane anglais”, qu’une auteur assume une identité d’usager, de “junky”, et situe sa pratique dans un contexte culturel et social donné. C’est bien en ce sens qu’on peut dire que De Quincey est le premier Junky des temps modernes.

À lire absolument.

- Lire un extrait des “Confessions d’un mangeur d’opium anglais”

Avec l’aide de William Mellon Hitchcock, un richissime homme d’affaires, il créa la Castalia Foundation et pu continuer ses expériences à Millbrook, dans un vaste domaine de l’État de New York. Et curieusement, les méthodes utilisées n’étaient pas si éloignées de celles de la CIA : les sessions étaient soigneusement « programmées » et des drogues mystérieuses distribuées. Le JB-118 par exemple, une substance proche du BZ, sorti des labos militaires fut offerte par un scientifique de la NASA (Steve Groff).

Avec l’aide de William Mellon Hitchcock, un richissime homme d’affaires, il créa la Castalia Foundation et pu continuer ses expériences à Millbrook, dans un vaste domaine de l’État de New York. Et curieusement, les méthodes utilisées n’étaient pas si éloignées de celles de la CIA : les sessions étaient soigneusement « programmées » et des drogues mystérieuses distribuées. Le JB-118 par exemple, une substance proche du BZ, sorti des labos militaires fut offerte par un scientifique de la NASA (Steve Groff).![Lee-M-A-Lsd-Et-Cia-Quand-L-amerique-Etait-Sous-Acide-Livre-895561671_L[1]](http://www.asud.org/wp-content/uploads/2016/03/Lee-M-A-Lsd-Et-Cia-Quand-L-amerique-Etait-Sous-Acide-Livre-895561671_L1-e1459177346506.jpg)

M. Drogues vs. Drogue Info Service

M. Drogues vs. Drogue Info Service

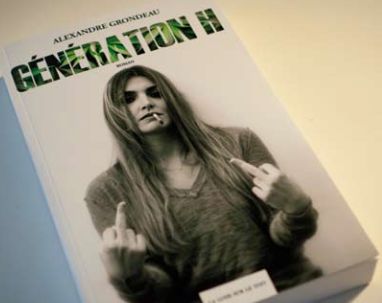

Génération H, Tome 2 : lire l’interview d’Alexandre Grondeau à l’occasion de la sortie de Têtes chercheuses d’existence.

Génération H, Tome 2 : lire l’interview d’Alexandre Grondeau à l’occasion de la sortie de Têtes chercheuses d’existence.