À l’origine mouvement contre-culturel revendiquant l’expression artistique comme alternative à la violence des gangs, au trafic et à la consommation de stupéfiants, le hip-hop a connu un développement rapide et vu d’autres tendances émerger en son sein. Revue des rapports ambivalents entre hip-hop et produits psychoactifs.

«Don’t Get High With Your Own Supply»

(te défonce pas avec ta propre marchandise)

Notorious BIG

Le hip-hop est né il y a bientôt quarante ans quand, en août 1973, DJ Kool Herk organise la première block party dans une MJC du 1520 Sedgwick avenue, South Bronx. À la base mouvement culturel, c’est aujourd’hui l’industrie dominante de la culture urbaine. Ce mouvement se voulait une alternative à la violence des gangs, au trafic et à l’usage de stupéfiants. Afrika Bambaataa, un des pionniers, encourageait au travers de la Zulu Nation une politique de « No Violence, No Alcohol, No Drugs ». Bref, un programme de Caarud. La Zulu Nation voulait rallier la jeunesse autour du credo « Peace, Unity, Love & Having Fun », mais « sans alcool, la fête est plus molle »…

Depuis, le hip-hop et la consommation de produits sont souvent associés. Mais, attention, pas tous les produits. Comme l’a chanté Raggasonic (proche de… Joey Starr) dans Poussière D’Ange, « pas d’héro, pas de coke, pas de crack ». Pour cela, deux explications. D’un coté, les rappeurs « conscients » qui ont un discours social et engagé, pour qui ces produits sont responsables du ravage de la communauté et des quartiers. De l’autre, les rappeurs « gangstas » qui se revendiquent de l’entreprenariat illicite et dont la règle est de ne pas taper dans sa marchandise (« Don’t Get High With Your Own Supply », Notorious BIG). Mais de l’un comme de l’autre, consommer des drogues « dures », c’est mal vu. Seul Tony Montana a une dérogation…

Il fait beau, les filles sont belles, la weed est bonne

Dans les années 1980-90, la soirée hip-hop c’est les filles, la tise et la bédave. Au milieu des 90’s, tout ça prend une tournure officielle. La côte ouest explose et pendant quelques années, va contester la domination historique de la côte est. C’est l’apogée du « Gangsta » rap dont les sujets de prédilection sont le « Gang Banging »1, la « Sticky Green »2, la « Chronic »3, le « Gin & Juice »4 et of course, les « Bitches »5 (prononcer « biaaaaaatches » pour le folklore), le tout ponctué par les traditionnels « N****»6 et « Mother F*****». Même si les ghettos de LA n’ont rien du Club Med, le soleil californien et la spécialité locale à haute teneur en THC invitent à la détente entre deux fusillades.

Le son lui-même ralentit un peu autour des 90 BPM, parfois moins. Les rimes sont portées par le « G-Funk » qui sample largement le catalogue de funk psychédélique de Parliament, Funkadelic et Zapp & Roger. Il fait beau, les filles sont bo… belles, la weed est bonne et on danse autour d’un BBQ géant en sirotant du Hennessy ou de la Colt 45. Ces rappeurs deviennent de vrais ambassadeurs de la weed dont ils titrent leurs albums (The Chronic et Chronic 2001 avec une feuille de beuh sur fond noir pour pochette, de Dr Dre).

«Started Smoking Woolies at 16 »

(J’ai commencé à fumer des woolies à 16 ans)

Wu-Tang Clan

Depuis, l’usage de produit s’est démocratisé chez les rappeurs. En 2005, une étude basée sur 279 chansons du Top américain révèle que 77% des chansons de rap font référence aux drogues et à l’alcool. Ces derniers embrassent de plus en plus l’image de la rock star traditionnelle festive et défoncée. On ne compte plus les références aux divers produits dans les rimes, les pages people hip-hop (si, si, ça existe) relatant des arrestations et/ou condamnations pour stupéfiants et les diverses biographies confessant un penchant pour les molécules (voir «Lyrics» ci-dessous).

Tony Yayo décrit dans Bonafide Hustler (Young Buck Ft. 50 Cent & Tony Yayo) le contenu de ses bagages dans le bus de tournée :

« 9 grams of heroin, 100 grams of coke

9 grammes d’heroine, 100 grammes de coke

12 O’s of mushrooms, 2 pounds of smoke

12 sachets de champignons, 1 kilo de fumette

3 gal’s of dust juice, and a tank of L.S.D.

10 litres de PCP et un réservoir plein de LSD

And a 1000 pills of every kind of exstasy

Et un millier de chaque sorte d’ecstasy

Hash, ha-sheesh. »

Hasch, haschish

Un peu de kéta, et c’est un kamtar d’Anglais en tekos…

Les condamnations pleuvent

Method Man et Redman sont surnommés « les frères pétards ». Ils ont même fait un film culte en la matière, How High, un blunt movie lointain cousin des précurseurs Cheech & Chong (dont le plus célèbre film Up In Smoke donna le nom à la fumeuse tournée de Dr Dre, Snoop, Eminem & Ice Cube). Redman est tellement devenu une référence en termes de perchitude qu’il en devient une vanne récurrente dans les textes de nombreux frères de rimes (« Oh shit, man ! We fuckin’ higher than Redman at the Source Awards ! »7, Soul Plane, allusion à l’état du lascar lors d’une remise de prix). Il présentera même les Stony Awards du célèbre magazine High Times en 2006. Inutile d’évoquer le cas Snoop Dogg, qui a carrément viré rasta ces dernières semaines allant jusqu’à se rebaptiser Snoop Lion.

«What Goes Around, Comes Around »

(On récolte ce que l’on sème)

Justin Timberlake

Certains, comme Raekwon du Wu-Tang Clan, abordent le sujet des woolies, des cigares évidés et remplis à la weed et, selon les versions, au crack/coke ou PCP. J’ai même pu assister à une grosse montée de taz du rappeur Joe Budden obligé d’abandonner ses collègues de SlaughterHouse sur scène pour aller gerber dans une poubelle back stage. Il reviendra quelques minutes plus tard avec un regard de teufeur pris dans les spotlights, animé d’une forte envie de danser et d’une grosse propension à la parole, lançant à ses compères : « Je sais pas ce qu’ils foutent dans la drogue ici mais c’est fort. » Et son acolyte Joell Ortiz de lui répondre : « Fais gaffe Joe, ici ils mettent de la drogue dans la drogue » !

La liste est longue en matière de déboires avec la loi pour possession et usage. Ils y sont presque tous passés (Snoop, Big Boi, Wiz Khalifa, Beanie Sigel, TI, Soulja Boy, Coolio…). Un MC se démarque particulièrement du lot : DMX. Abonné aux condamnations pour des faits de stupéfiants (cannabis, cocaïne, crack), le New-Yorkais passe son temps à faire des allers/retours au placard et en cure de désintoxication. Il aborde le sujet en 2002 dans E.A.R.L. : The Autobiography Of DMX de DMX & Smokey D. Fontaine.

Les langues se délient

Dans le registre des confessions abordant l’usage de drogues, c’est LL Cool J qui ouvre le bal en 1998 avec son autobiographie I Make My Own Rules (LL Cool J & Karen Hunter) décrivant ses tribulations avec la weed, la coke et l’alcool au début de sa carrière. Plus proche de nous, JoeyStarr officialisera avec l’aide de Philippe Manœuvre un secret de polichinelle dans Mauvaise Reputation. En termes de conso, l’ouvrage livré par le Jaguar et la plume du rock n’a rien à envier à la (très bonne) autobio de Keith Richards.

«You Wanna Be A Rap Superstar? »

(Tu veux être une superstar du rap?)

Cypress Hill

Mais à ce jour c’est certainement le rappeur le plus en vu et le plus controversé de la planète qui en parle le mieux : Eminem. Après avoir rappé sur toutes les substances possibles et imaginables, fait les unes de la presse avec ses textes et son comportement inadéquat (cf. la photo en Une du Parisien où il gobe un ecsta sur la scène de Bercy en 2001, Libé titrant le même jour « Public Eminem » !!), il est aujourd’hui le chantre de la rémission.

Après avoir disparu pendant plus de cinq ans durant lesquels il s’est noyé dans la conso, il publie The Way I Am en 2008, autobiographie dans laquelle il traite en partie de sa dépendance aux médicaments. Il réapparaît sur disque en 2009 avec Relapse (rechute) suivi par Recovery (rétablissement) en 2010. Son mentor Dr. Dre devait sortir Detox (désintoxication) entre les deux pour compléter le tableau mais on attend toujours (Dre si tu lis Asud, ce qui ne fait aucun doute, vraiment, on attend !!). En octobre 2010, le rappeur se confie au magazine Rolling Stone8 dans une interview sans détours où il décrit son addiction à l’Ambien®, un sédatif hypnotique dont la molécule, le zolpidem, est un dérivé des benzodiazépines commercialisé en France sous le nom de Stilnox®. Il raconte que durant la période la plus dure de son addiction, il carburait à 60 Valium® et 30 Vicodin® par jour.

Les tabous sautent

Nul besoin de vous présenter le Valium®, tout le monde connaît. Par contre, le Vicodin® n’existe pas en France, pas même sous un autre nom. Le Vicodin® est un analgésique qui contient du paracétamol et de l’hydrocodone ou dihydrocodéinone, qui présente le profil des opiacés majeurs. L’hydrocodone orale est cependant considérée comme moins puissante que la morphine orale (près de 15 mg d’hydrocodone correspondraient à 10 mg de morphine).

En France, c’est la dihydrocodéine, un morphinique mineur commercialisé sous la marque Dicodin®, qui s’en rapproche le plus. Eminem fait référence au Vicodin® dans plusieurs chansons (Under The Influence et Déjà Vu). Un autre rappeur, Kendrick Lamar, en parle dans ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité en français) sur l’album Section 80, mais le plus grand ambassadeur du Vicodin® reste incontestablement ce cher Dr House. Outre les cachetons, Eminem revient aussi sur son overdose de méthadone en 2007 : « Les médecins m’ont dit que j’avais pris l’équivalent de quatre sachets d’héroïne et que j’étais à deux heures de mourir. » C’est cet épisode qui le fera rebondir.

Avec ces révélations, le rappeur de Detroit brise un des derniers tabous dans le hip-hop (ça commence à évoluer sur l’homophobie et l’homosexualité, notamment grâce à Eminem qui déclare dans la même interview qu’Elton John « a été une des premières personnes que j’ai appelées quand j’ai voulu m’en sortir »). Rappeur blanc, il partait déjà avec un gros handicap mais là, il se positionne comme un « Dope Fiend », l’équivalent du « shlag » chez nous. Et ça, dans un milieu ou le dealer est roi, ça passe pas. Et pourtant… Dans un coin de la scène hip-hop US, les opiacés et ses aficionados sont loin d’être marginalisés.

« Purple Drank » sur fond de « Chopped & Screwed »

« Purple Drank » sur fond de « Chopped & Screwed »

Alors que les projecteurs se focalisent sur les extrémités côtières des États-Unis, le Sud bouillonne dans l’ombre. Regroupé sous l’appellation de « Dirty South », le son du Sud est plus rapide. Selon les régions, il s’inspire de la Miami Bass, de l’électro ou de diverses traditions musicales locales (jazz New Orleans, swing, fanfares…). Sa version la plus populaire et speed est le « Crunk » – contraction de « Crazy » et « Drunk » (fou et bourré) – inventé par le groupe Three 6 Mafia de Memphis, dont Lil Jon s’est réapproprié la paternité, et qui est maintenant la signature de la scène d’Atlanta et de ses nombreux bars de strip.

« I Wanna Get High, Soooo High»

(J’veux être fonsdé, troooop fonsdé)

Cypress Hill

Alors que dans tout le Sud le tempo s’accélère, dans les quartiers sud de Houston (Texas), un DJ du nom de Robert Earl Davis Jr. prend la direction opposée. À l’aide de ses platines, il se met à ralentir considérablement la vitesse de ses disques. À 60 ou 70 BPM, le son ressemble à un 45 tours joué en 33. Une vidéo au ralenti, le son s’étire comme de la guimauve. Ajoutez à cela des « scratches » courts donnant une impression de CD rayé et vous obtenez ce que les premiers fans ont baptisé le « Chopped & Screwed » (littéralement, « haché et bousillé »), qui vaudra au DJ le nom de DJ Screw.

Nous sommes aux alentours de 1991. À la même époque, la consommation d’un breuvage appelé « Purple Drank » augmente significativement à Houston. Même si l’intéressé s’en est toujours défendu, invoquant plus volontiers la weed, beaucoup diront que ce cocktail est à l’origine du son de DJ Screw. Il est en tout cas très certainement à l’origine de l’engouement pour ce style. Et pour cause, le « Purple Drank » est un cocktail à base de sirop codéiné pour la toux… Plus précisément, à base d’un sirop de prométhazine et de codéine (10 mg de codéine et de 6,25 mg de prométhazine pour 5 ml) sans nom, mais appelé « Sizzurp » dans l’équivalent américain de l’argot de boucher. Produit par Alpharma USPD Inc., il est reconnaissable à sa teinture violette, d’où le « Purple Drank ».

Le « Dirty South » envahit la scène

La codéine – la plupart des lecteurs connaissent – est un opioïde antitussif, analgésique à visée antalgique. En gros, un antidouleur légèrement sédatif. Moins connue dans nos contrées, la prométhazine est un antihistaminique inhibiteur des récepteurs H1 de la famille des phénothiazines. Notamment utilisée dans le traitement de l’allergie et de l’insomnie passagère, elle a la particularité de potentialiser l’effet de la codéine et de limiter les démangeaisons. C’est l’interaction de ces deux molécules qui est recherchée pour produire un effet relaxant et une sensation de ralenti, en parfaite adéquation avec le « Chopped & Screwed ». Si la prométhazine est disponible en comprimés aux États-Unis (et en France) sous le nom de Phénergan® (entre autres), il est plus dur de trouver de la codéine autrement que diluée dans beaucoup de paracétamol. La solution la plus dosée en codéine disponible est le sirop.

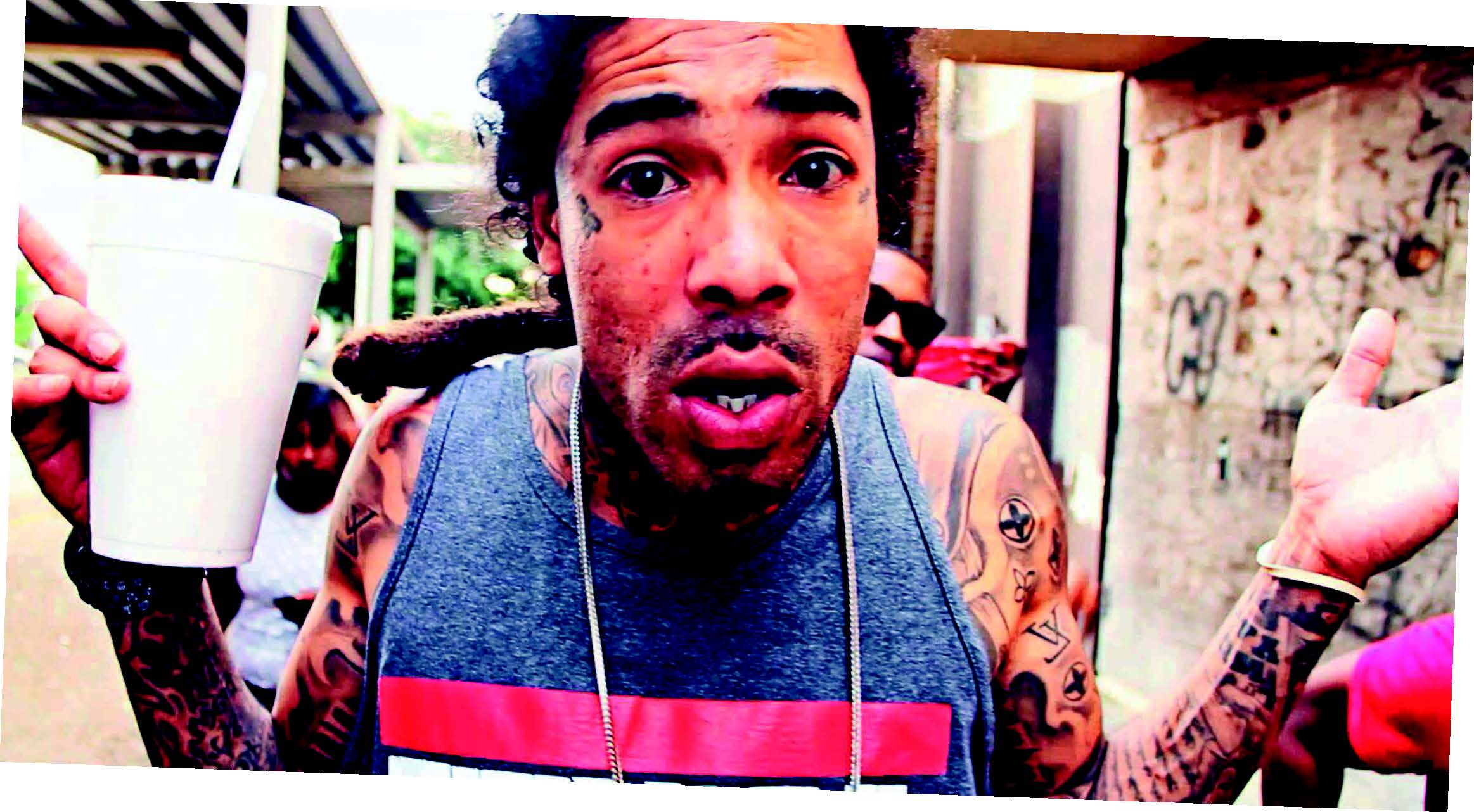

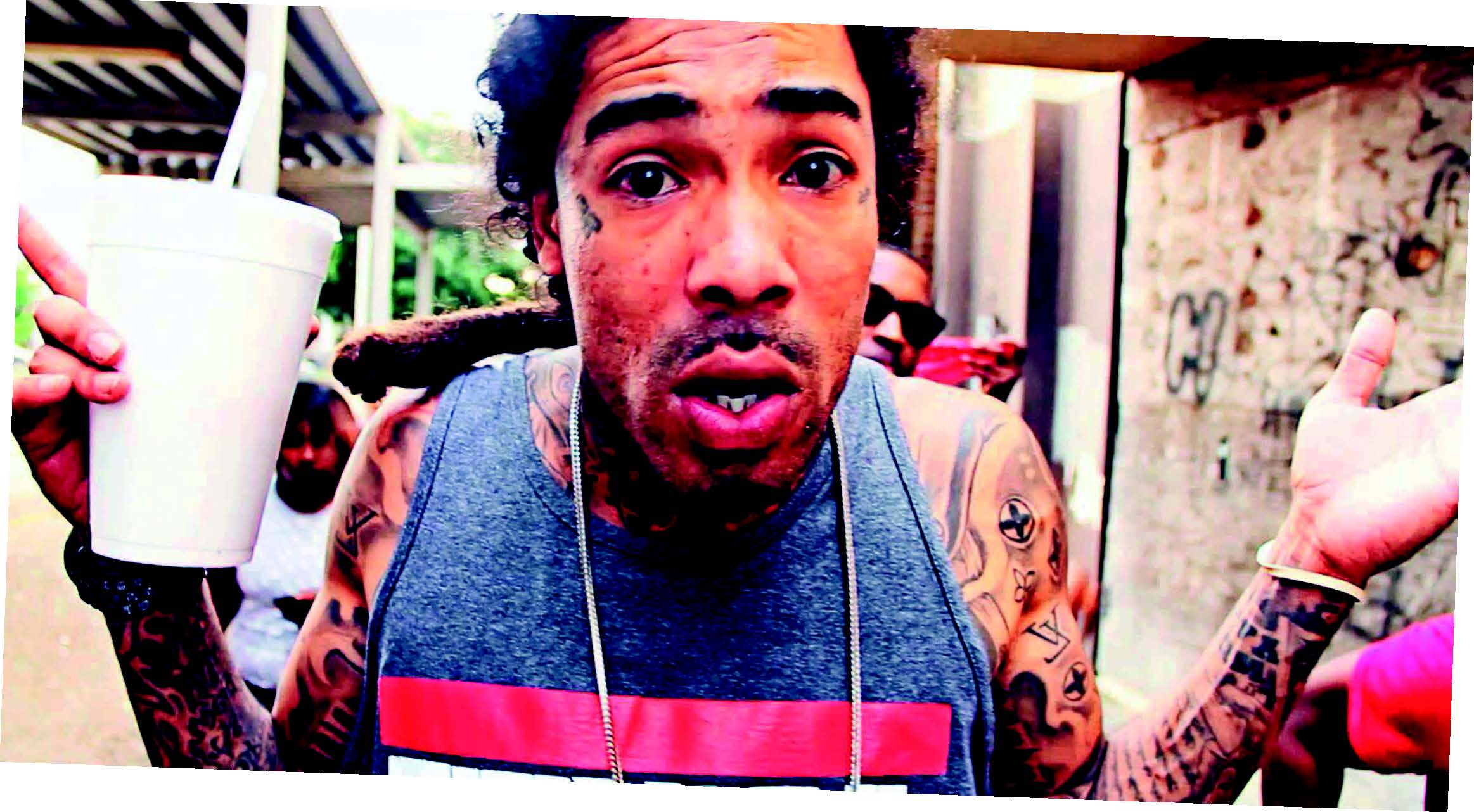

Le « Purple Drank » comprend normalement le fameux « Sizzurp », du soda (Sprite) et un bonbon (« Jolly Rancher ») pour le goût. Variant selon les personnes, le dosage est plus difficile à définir, le plus commun étant d’environ 60 ml (2 fl oz) de « Sizzurp » pour 2 litres de Sprite, servi dans un gobelet en polystyrène expansé (va savoir pourquoi) agrémenté d’un bonbec. Ce dosage étant prévu pour être bu sur une durée d’environ 24 heures, il est recommandé de le « siroter » très lentement pour ne pas s’endormir.

« It Makes A Southside Playa Lean »

(Ça fait pencher un mac du quartier sud)

DJ Screw & Big Moe

Exportant sa diversité musicale (« Crunk », « Bounce », « Trap », « Swing »…), ses modes (« Grillz ») et ses codes, le « Dirty South » envahit la scène hip-hop mondiale au début des années 2000. Et même si le credo est toujours « Gangsta », l’ambiance est résolument plus festive. On découvre les strip clubs d’Atlanta ou de Miami où les lascars font pleuvoir des billets sur les danseuses (« Make It Rain»9).

L’effet violet

La mode du « Purple Drank » s’empare du pays en même temps que l’on découvre ces rappeurs arborant de gigantesques coupes ornées de « Bling Bling ». Ils le chantent à longueur de raps et le montrent dans les clips, les clubs, lors de remises de prix et surtout (phénomène nouveau), via Internet et ses vidéos. Bien que la chanson fasse référence à un autre sirop, le Tussionex®, de couleur jaune, Three 6 Mafia Ft. UGK et leur tube Syppin’ On Some Syrup diffusent le « Purple Drank » à l’ensemble du pays. Le duo UGK récidivera avec Sippin’ & Spinnin’ et Purple Drank, Lil’ Wayne y va de son Me & My Drank. Ayant publiquement reconnu son allégeance au liquide violet notamment dans le documentaire The Carter Documentary (non-autorisé par l’intéressé), c’est sans doute à lui que l’on doit la plus grande exposition à la mixture qu’il cite à longueur de rythmes : « I’m not a rookie, I’m a pro..methazine fiend »10 (Throw Some D’s), « I’m used to promethazine, in two cups, I’m screwed up »11 (Phone Home), « Keep a bandanna like the Ninja Turtles, I’m like a turtle, when I sip the purple »12 (Kush).

Toutes les faire serait trop long, le gars est prolixe. Et c’est l’un des plus gros vendeurs, si ce n’est LE plus gros vendeur de disques sur la scène hip-hop à l’heure actuelle. D’où une large promotion de la pratique. La Screwed et le Purple sont tellement intriqués que les albums remixés façon « Chopped & Screwed » ont la même couverture que l’original mais… violette.

« Lean », « Drank », « Purple Jelly »…

Pratique locale, c’est devenu un phénomène national, voire international. On trouve des forums français sur le sujet avec diverses recettes adaptables par rapport aux sirops américains. Aux États-Unis, la recette ne cesse de changer selon les goûts et la disponibilité des produits.

«Houston, We’ve Had A Problem »

(Houston, on a eu un problème)

Jack Swigert

Le « Purple Drank » s’appelle aussi « Lean » (penché), « Drank », « Barre », « Purple Jelly », « Texas Tea » ou plus génériquement, « Sizzurp » ou « Syrup ». Consacré à l’ingrédient principal, ce dernier terme regroupe désormais toutes les formes de mixtures à base de sirop. L’original reste le Purple mais on trouve aussi le Yellow à base de Tussionex® (10 mg d’hydrocodone et 8 mg de chlorphéniramine, un antihistaminique aux propriétés sédatives, par 5 ml), et d’autres sirops à base d’hydrocodone (Codiclear, Lortab Elixir…). Ceux à base de DXM (dextrométhorphane) sont privilégiés pour leurs effets hallucinogènes dissociatifs. Et de plus en plus, on rajoute de l’alcool ou des cachets écrasés (Vicodin®, Ambien®…) pour potentialiser la défonce. Certains, comme Innovative Beverage Group, ont même exploité le filon allant jusqu’à créer un soda relaxant, se positionnant sur le marché des anti-Energy Drinks (si c’est pas fort ça quand même) aux couleurs tout aussi violettes, avec « Slow Your Roll » pour slogan. Bref, ça part dans tous les sens et chacun fait sa sauce. Si ça continue, ça va finir en bibine pour cycliste façon pot belge… Quid d’ailleurs de la possible association avec des excitants façon speedball ?

Potentiellement addictif et mortel

Mais tout cela ne va pas sans risques. Car si chacune de ces molécules ne présente pas de risque majeur à court terme, elles entraînent une forte accoutumance, une dose tolérance, voire une dépendance à plus long terme. Le plus grand risque, c’est le mélange de toutes ces molécules et notamment avec de l’alcool. Présent avec chacun de ces produits, le risque de dépression respiratoire est potentialisé par leur association, en particulier chez les novices. C’est pourquoi il est recommandé de boire ces potions TRÈS lentement et de ne pas les confondre avec des gins tonic.

À titre d’avertissement, DJ Screw, le père du « Chopped & Screwed », est décédé en 2000 avant d’avoir vu son œuvre envahir la culture US. L’autopsie a confirmé une overdose de codéine additionnée d’autres produits (Valium®, PCP et alcool). En 2007, Big Moe, un de ses plus fidèles bras droits par ailleurs grand ambassadeur du « Purple Drank » comme en témoignent ses albums City Of Syrup (2000) et Purple World (2002), meurt à 33 ans des suites d’une crise cardiaque. Bien qu’il souffrait d’une importante surcharge pondérale, la question reste ouverte sur la cause d’une mort si jeune. Toujours en 2007, Pimp C, un des rappeurs de UGK meurt d’une mauvaise combinaison entre « Sizzurp » et apnée du sommeil.

Aussi étonnant soit-il dans l’histoire du hip-hop, ce phénomène n’a rien de nouveau dans celui de l’usage de drogues. Ceux qui ont bien connu l’époque NéoCo des années 80 pré-substitution (et je sais qu’il y en a parmi vous, chers lecteurs asudiens acidus) peuvent témoigner que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La particularité de la consommation de « Sizzurp », c’est qu’à travers ce sirop, un opiacé s’est diffusé dans la population. Car la consommation de « Sizzurp » – le genre de consommations auxquelles le hip-hop s’est toujours farouchement opposé… – ne se limite pas aux stars du rap. Épargné par les stéréotypes collant à l’héroïne grâce à son statut légal et à son mode de consommation, il s’agit pourtant d’un produit potentiellement addictif (comme en témoigne régulièrement Lil Wayne) et mortel. Avec des conséquences sanitaires (et l’éventuelle escalade vers des opiacés plus puissants) impossibles à prévoir, comme sa possible diffusion sur le territoire français.

Aussi étonnant soit-il dans l’histoire du hip-hop, ce phénomène n’a rien de nouveau dans celui de l’usage de drogues. Ceux qui ont bien connu l’époque NéoCo des années 80 pré-substitution (et je sais qu’il y en a parmi vous, chers lecteurs asudiens acidus) peuvent témoigner que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La particularité de la consommation de « Sizzurp », c’est qu’à travers ce sirop, un opiacé s’est diffusé dans la population. Car la consommation de « Sizzurp » – le genre de consommations auxquelles le hip-hop s’est toujours farouchement opposé… – ne se limite pas aux stars du rap. Épargné par les stéréotypes collant à l’héroïne grâce à son statut légal et à son mode de consommation, il s’agit pourtant d’un produit potentiellement addictif (comme en témoigne régulièrement Lil Wayne) et mortel. Avec des conséquences sanitaires (et l’éventuelle escalade vers des opiacés plus puissants) impossibles à prévoir, comme sa possible diffusion sur le territoire français.

Cela montre en tout cas que la culture hip-hop n’est pas aussi fermée que beaucoup peuvent le penser et qu’elle n’a pas encore livré tous ses secrets.

Facebook de l’auteur : https://www.facebook.com/RedDotBeats

Notes :

1/ ↑ Activité de gang ↑

2/ ↑ La beuh « collante verte » ↑

3/ ↑ Weed forte ↑

4/ ↑ Mélange de Gin et de jus ↑

5/ ↑ Sans commentaires ↑

6/ ↑ Connotation raciale péjorative dont l’usage fait débat au sein de la communauté afro-américaine. Le politiquement correct l’appelle le « N Word »… ↑

7/ ↑ « Oh merde mec, on plane plus haut que Redman aux Source Awards ! » ↑

8/ ↑ Josh Eells, Eminem, The Road Back From Hell, Rolling Stone #1118, Novembre 2010. ↑

9/ ↑ Faire « pleuvoir » des billets sur les strippeuses, comme des confettis, en jetant des liasses en l’air… ↑

10/ ↑ « J’suis pas un débutant, j’suis un pro »… méthazine addict. ↑

11/ ↑ « J’suis habitué à la prométhazine, dans deux verres j’suis défoncé». ↑

12/ ↑ « J’garde un bandeau comme les Tortues Ninjas, j’suis comme une tortue quand j’sirote la purple» ↑

Rêve Cœur – le film

Rêve Cœur – le film