ASUD : Comment expliquez-vous le succès de votre livre The New Jim Crow (pour mémoire 3 500 exemplaires à la première édition, puis 175 000 pour l’édition de poche)?

Michelle Alexander : La première édition date de la victoire de Barack Obama, un contexte où le choc émotionnel consécutif à l’élection du premier président noir a plongé notre pays dans la célébration du « post-racialisme », une soi-disant révolution américaine. Très peu de médias étaient prêts à s’intéresser à ce que j’appelle le nouveau système de caste en Amérique . Puis l’euphorie entourant l’élection a commencé à se dissiper. Les politiciens de tous bords – à commencer par les supporters de la guerre à la drogue1 – ont commencé à s’interroger sur le coût des énormes prisons d’État construites en pleine crise économique. On s’est aussi questionné sur les impôts payés par la classe moyenne. Alors, tout à coup, les gens ont commencé à parler ouvertement de l’incarcération de masse, ce qui a créé un climat favorable pour la seconde édition.

Le travail des groupes de pression fut également important. De nombreuses associations de terrain ont relayé le livre sur les réseaux sociaux, notamment les mouvements qui luttent contre l’incarcération de masse de notre jeunesse du fait de la guerre à la drogue. Ils ont fait la promotion du livre, encourageant tout le monde à le lire afin de mieux comprendre l’histoire de notre communauté – [les afro-américains] –. J’ai été en première ligne pour mesurer l’influence des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter et leur capacité à contraindre les gros diffuseurs d’information à s’intéresser à un sujet qu’ils avaient pour habitude d’ignorer. Des dizaines de milliers de gens ont lu des articles, regardé des vidéos, échangé des informations à propos du livre, sans aucune aide des grands médias. Ce sont eux qui ont obligé les institutions à prendre la question au sérieux puis à en faire un “mainstream”. Aujourd’hui, le livre figure dans toutes les bibliographies scolaires ou universitaires de nombreuses disciplines :“race”2, politique, science, droit, criminologie, sociologie. Tout cela montre que la jeune génération à pris conscience d’une réalité historique niée toutes ces dernières années.

Dans de nombreuses interviews vous expliquez avoir été longtemps peu perméable à la notion de guerre à la drogue malgré votre formation de juriste et votre militantisme en faveur des Droits Civiques. Pouvez vous nous résumer comment l’étude des statistiques criminelles vous a conduit à concevoir la théorie du New Jim Crow?

Les statistiques raciales3, et en particulier les excellents travaux menés par “the Sentencing project”4 m’ont permis d’écrire ce livre et de mettre en évidence le rôle majeur joué par le racisme dans la Guerre à la Drogue. A tous les niveaux du système judiciaire américain, les questions raciales interfèrent avec la répression, mais sans ces statistiques, peu de gens auraient su, voire auraient pu, connaître l’importance des dommages causés aux Noirs pauvres des États-Unis d’Amérique. Dans un contexte où la question raciale n’est jamais traité de façon honnête les statistiques raciales sont absolument déterminantes pour cerner le problème et éventuellement lui trouver des solutions. Il n’existe AUCUNE voie menant à l’égalité raciale, aux États-Unis ou n’importe ou ailleurs dans le monde, qui ne passe par le recueil d’informations sur l’impact des politiques et de pratiques judiciaires en matière de discrimination raciale.

Avez- vous trouvé dans vos recherches la trace d’une délibération secrète de l’administration Nixon (ou même de Ronald – just say no – Reagan) qui stipule clairement le principe de l’élaboration de la Guerre à la drogue comme réponse coercitive à l’activisme des militants des droits civiques?

Avez- vous trouvé dans vos recherches la trace d’une délibération secrète de l’administration Nixon (ou même de Ronald – just say no – Reagan) qui stipule clairement le principe de l’élaboration de la Guerre à la drogue comme réponse coercitive à l’activisme des militants des droits civiques?

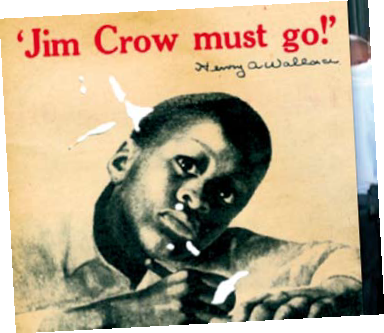

Il n’existe aucune preuve d’un plan secret de déclenchement de la Guerre à la drogue et de sa rhétorique de tolérance zéro (“get tough rethoric”) instrumentalisé au bénéfice de la haine raciale. Mais, de fait, cette stratégie n’a jamais été secrète. De nombreux historiens et des spécialistes en sciences politiques ont démontré qu’une telle croisade était au cœur de la stratégie mise en place avec succès par le parti Républicain. Ce plan, connu sous l’appellation de “Stratégie Sudiste”, consiste à utiliser des slogans sécuritaires tels que “soyez durs” (“get tough”), pour attirer le vote des pauvres de la classe ouvrière blanche, traumatisés par la marche des afro-américains pendant le mouvement des droits civiques. Les stratèges du parti républicain ont découvert que les promesses d’“être dur” contre “eux” – le “eux” restant volontairement flou – se révélait extrêmement payantes auprès des Blancs pauvres en les éloignant du vote démocrate. L’ancien directeur de campagne de Richard Nixon, H.R Haldeman a parlé de cette stratégie dans les termes suivants: “Le truc, c’est d’inventer un système qui mette en évidence un fait reconnu: tout le problème vient des noirs”.

Dont acte. Quelques années après l’annonce publique de la “ Guerre à la drogue”5, le crack a envahi les centres-villes où résident nos communautés. L’administration Reagan a surfé sur cette vague avec jubilation, en popularisant tous les stéréotypes médiatiques du genre : “bébé du crack”, “maman du crack”,” putes du crack”, et tout ce qui était lié à une forme de violence en lien avec la drogue. Le but était de focaliser l’attention des médias sur la consommation de crack des ghettos de centre-ville, en pensant pouvoir souder le public autour de la guerre à la drogue, une politique populaire, pour laquelle des millions de dollars étaient demandés au Congrès.

Le plan a parfaitement fonctionné. Pendant plus d’une décennie les toxicos et les dealers blacks ont fait la une de la presse et des journaux télé, changeant subrepticement l’image que nous avions du monde de la dope. Malgré le fait que depuis des décennies, toutes les statistiques montrent que les noirs ne vendent, ni ne consomment plus de drogues que les blancs, le public en est arrivé à associer la couleur noire avec les stupéfiants. A partir du moment ou dans cette guerre l’ennemi fut identifié, la vague de répression contre les noirs a pu se déployer. Le Congrès, les administrations d’États, toute la nation a pu mobiliser au service de la guerre à la drogue des milliards de dollars, et ordonner des incarcérations systématiques, des peines plus lourdes que celles encourues pas les auteurs de meurtres dans de nombreux pays. Et presque immédiatement, les Démocrates ont commencé à rivaliser avec les Républicains pour prouver qu’ils étaient aussi capables de “get tough” contre “eux”. Par exemple, c’est le président Bill Clinton qui a intensifié la Guerre à la drogue, bien au-delà de ce que ces prédécesseurs républicains n’avaient osé rêver. C’est l’administration Clinton qui a interdit aux auteurs de délits liés aux stupéfiants de bénéficier de toute aide fédérale, qui les a exclus des lycées, qui a promulgué des lois les excluant du logement social, jusqu’à les priver de l’aide alimentaire… à vie. Nombre de ces lois, qui constituent l’architecture de base du nouveau système de caste américain, ont été portées par une administration démocrate, désespérée de réussir à récupérer le vote des petits Blancs du Sud, ceux qui avaient été révulsés par le soutien démocrate au mouvement des Droits Civiques, et étaient partis ensuite chez Reagan.

Généralement l’usage de drogues est dénoncé comme le pire ennemi de la communauté noire et l’allié objectif de l’oppression exercé par l’“ homme blanc ». Vous avez inversé cette analyse en identifiant la Guerre à la drogue, et non pas l’usage des drogues, comme l’instrument qui maintenait les noirs dans le système de caste. Comment est-ce que la communauté “black” a compris ce message?

Bien que mon livre soit une critique de l’incapacité du mouvement des Droits Civils à faire de la guerre à la drogue une priorité, la communauté noire a été favorable au livre au-delà de mes espérances. Le directeur du NAACP6, Bem Jealous, a soutenu publiquement le livre en le qualifiant d’appel à la mobilisation, des comités locaux m’ont invité à parler dans tout le pays et ont organisé des débats pour relayer son message. L’ ACLU7 a également été très impliquée . J’ai reçu de nombreuses sollicitations de la part des députés du “Black Caucus”8 pour m’exprimer lors de sessions de formations et rencontré au Capitole de nombreux leaders noirs. Même si le livre n’a pas fait l’unanimité, j’ai reçu une majorité de soutien de la part de ma communauté.

The new Jim Crow est un titre très parlant. Peut-on présenter les États-Unis comme un pays organisé par la “lutte des races”, en référence avec ce que Marx définit par la locution « lutte des classes » ?

The new Jim Crow est un titre très parlant. Peut-on présenter les États-Unis comme un pays organisé par la “lutte des races”, en référence avec ce que Marx définit par la locution « lutte des classes » ?

Il est toujours dangereux de réduire un mouvement ayant le progrès social et la justice comme objectif, à des notions simplistes comme la race ou même les classes sociales, à fortiori s’il s’agit de définir le fonctionnement politique d’une nation. J’ai choisi le titre de “New Jim Crow” pour invalider l’idée que le système de caste américain appartiendrait au passé. J’ai voulu attirer l’attention du public sur une réalité : en dehors de toute nécessités d’ordre public, le système a balayé l’existence des millions de personnes – dont une écrasante majorité de gens de couleur – les a enfermés dans des cages, puis relégués à vie dans un statut de citoyens de seconde zone selon un modèle qui rappelle étrangement le système “Jim Crow” censé avoir disparu depuis longtemps.

Qu’est-ce qui a changé depuis la réélection d’Obama, et qu’attendez-vous de cette administration et que pensez de la notion de post- racialisme ?

Le New Jim Crow se porte très bien sous Obama. Quiconque prétend que notre pays a dépassé la question raciale, est soit un imbécile, soit un menteur. Heureusement nous avons accès à des statistiques ethniques qui renvoient les fantasmes post-raciaux au principe de réalité. Je n’attend pas autre chose du président Obama, que ce que nous attendions de la part des autres dirigeants. Si nous voulons que les choses changent nous devons nous organiser nous-même pour qu’elles changent. Imaginer qu’un politicien, fut-il président, va prendre le risque de toucher à cette machine, profondément imbriquée dans les rouages de notre système politique, économique et social, est une folie. Nous allons probablement avoir quelques petites “réformettes” (nous les aurions eu même de la part d’un président conservateur), mais le principe de l’incarcération de masse ne sera jamais remis en question sans qu’un puissant mouvement ne s’organise pour inverser la tendance.

Pensez-vous que la Guerre à la drogue conçue par Nixon soit une stratégie mondiale ?

Non, mais les États-Unis semblent avoir l’habitude d’imposer leur manière de voir aux autres pays, et souvent en les impliquant dans des guerres.

Saviez-vous que dans certains pays européens des minorités ethniques souffrent du même facteur discriminant lié à la mise en œuvre de la guerre à la drogue ( surtout en France, en Angleterre et aux Pays-Bas)?

Saviez-vous que dans certains pays européens des minorités ethniques souffrent du même facteur discriminant lié à la mise en œuvre de la guerre à la drogue ( surtout en France, en Angleterre et aux Pays-Bas)?

Oui, mais aucun pays au monde ne possède des niveaux d’incarcération comparables à ceux des Etats-Unis. Et je doute que dans ces pays européens, les minorités connaissent une situation semblable à celle des afro-américains de sexe masculin qui vont presque tous faire l’expérience de la prison une fois dans leur vie. Il faut espérer que l’Europe apprenne de nos erreurs et ne tombe pas dans le piège de l’incarcération sur critères raciaux9.

Que pensez-vous des lois françaises qui interdisent toute référence à l’origine ethnique ou la couleur de peau dans les recherches, les statistiques et les documents officiels?

Ces lois sont inadmissibles et tout à fait choquantes. Elles ne sont pas autre chose que le soubassement d’une conspiration du silence, un déni national des inégalités raciales. Un politicien d’extrême droite, appelé Ward Connerly, a essayé de faire passer des lois identiques aux États-Unis afin que les organisations qui luttent pour les droits civils ne puissent plus mesurer le niveau de discrimination raciale, ou même évoquer le sujet avec des arguments rationnels. Heureusement cette lubie a été combattue avec succès. Il est étonnant qu’un pays comme la France, avec son passé esclavagiste, refuse d’étudier ce qui pénalise les groupes ethniques minoritaires sur le plan politique, législatif ou institutionnel. Il est possible que les Français aiment pouvoir se dire qu’ils n’ont aucun problème de discrimination raciale et que par conséquent ils n’ont pas besoin de statistiques dans ce domaine. Ou peut-être pensent-ils que rassembler de tels éléments va mettre le feu aux poudres. C’est le truc classique, également ici aux États-Unis, de penser qu’il vaut mieux ne pas savoir. Hélas , tout cela revient à déclarer: “ Nous sommes heureux d’être aveugles et sourds. Nous revendiquons le droit d’être ignorants, et peu importe la souffrance que cette ignorance peut causer à d’autres. »

13 fois

C’est la probabilité supérieure qu’ont les Noirs et les Latinos de

se faire condamner pour usage de cannabis par rapport aux fumeurs blancs, pourtant majoritaires, dans l’État de Washington aux USA.

Ce chiffre a été démontré début 2012 par des chercheurs de l’université de Seattle. Lors du référendum pour la légalisation du cannabis en novembre 2012, la lutte contre ce genre de discriminations était l’un des principaux arguments en faveur de cette mesure qui l’a finalement emporté.

Je me souviens quand la police des États-Unis affirmait que le contrôle au faciès n’existait pas. Ils disaient : “il existe peut-être quelques pommes pourries qui ciblent les gens selon des critères raciaux pour les brutaliser mais ce n’est sûrement pas un problème institutionnel.”

Les responsables policiers étaient absolument révoltés d’être même soupçonnés de discrimination. Puis, lorsqu’ils ont reçu l’ordre de recueillir systématiquement toute information sur le sujet, leur ton a brusquement changé. Les données ont montré – sans l’ombre d’un doute- que les gens de couleur étaient contrôlés, arrêtés, et écroués pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, dans des proportions incroyablement plus élevées que les Blancs. Confrontés à de telles statistiques, les responsables policiers ont fini par admettre que leurs services avaient un problème. Les discriminations raciales étaient tellement flagrantes d’un bout du pays à l’autre, que même Bill Clinton dû prendre la parole pour condamner les contrôles de police au faciès.

Aujourd’hui, tout le monde sait que ces contrôles sont systématiques et le débat se déplace de “est-ce-que ces pratiques existent ? ”, à “comment faire pour les arrêter ? ”. Rien de tout cela n’aurait été possible sans statistiques ethniques. C’est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ces données ne sont pas seulement nécessaires pour cerner l’étendue du problème, elles sont indispensables pour élaborer des solutions efficaces. Les statistiques rendent possibles l’identification d’un matériel ultra-sensible : les pratiques institutionnelles en matière raciale. Où se situent les faiblesses, les failles ? Ces mêmes statistiques qui ont d’établir l’existence des contrôle au faciès, ont également été utilisées dans la conception de stratégies plus justes et plus humaines.

Dans ce domaine, le refus des statistiques peut être assimilé à un parti pris d’indifférence délibérée envers les inégalités raciales, choisie volontairement pour ne pas remédier à l’injustice dont souffre un groupe ethnique donné. Il n’est pas possible de déclarer vouloir lutter pour la justice, et dans le même temps cautionner des lois qui rendent impossibles l’identification précise des facteurs de discrimination et d’ inégalité. Il semblerait absurde de demander à un médecin de guérir un malade qu’il serait absolument interdit d’ausculter. Donc on ne peut pas prétendre lutter contre les discriminations raciales en s’interdisant d’utiliser les outils qui nous permettent de diagnostiquer le problème et de trouver le remède.

Saviez vous que la France fut le premier pays à abolir l’esclavage et à promouvoir des officiers noirs ?

Saviez vous que la France fut le premier pays à abolir l’esclavage et à promouvoir des officiers noirs ?

Je n’ai pas de commentaires à faire. Je suis toujours réticente à l’idée de féliciter des gens pour avoir cesser de faire quelque chose qu’ils n’auraient jamais du commencer. Je ne féliciterai jamais un mari parce qu’il cesse de battre sa femme, mais je peux lui faire comprendre qu’il a eu raison de changer de comportement. C’est à peu près ce que je ressens à propos de l’abolition de l’esclavage en France.

Propos recueillis en avril 2013

1“Get tough true believers”: littéralement les “croyants du soyons durs” . L’expression “get tough laws” est devenue un lieu commun pour designer ceux que nous qualifierions en France par la locution “tolérance zéro”.

2Les travaux implicant la notion de “races” n’existent pas en France, alors que ce mot est fréquemment utilisé aux États-Unis principalement pour aborder les problèmes de discrimination et de racisme.

3Nous parlons plutôt en France de “statistiques ethniques”

4“The sentencing project” réseau de recueil de données statistiques sur l’incarcération de masse aux États-Unis www.sentencingproject.org

5Pour mémoire c’est le discours du 17 juillet 1971, à la tribune du Congrès qui déclare “la drogue ennemi public n° 1 des États-Unis”

6National Association for the Advancement of Colored People, principale association de lutte pour le droit des noirs, fondée en 1909 par W.E.B. Du Bois

7L’ American Civil Liberties Union, ACLU est une organisation de gauche qui milite contre les abus de pouvoir gouvernementaux

8Littéralement le “bloc noir”, le black caucus est un lobby parlementaire constitué par les membres afro-américains du Congrès théoriquement inter partisan mais en pratique proche des démocrates.

9Ce vœu pieu est à rapprocher du célèbre aphorisme d’Eric Zemmour qui nous expliquait le 6 mars 2010 chez Ardisson que les contrôles au faciès de la police française étaient justifiés par le fait que « la plupart des trafiquants sont noirs ou arabes »