Foie et cannabis

Oui, il y a bien écrit : “ foie et cannabis ”, j’insiste : “ Foie ” avec un E, s’il vous plait ! Et non pas “ Foi & Cannabis ”, comme Bob Marley invoquant ses louanges raggaephiles à Jah Rastafary. Non nous ne parlerons pas non plus de la controverse concernant le cannabis et les accidents de la route, qui finalement sont plus spécifiques des excès d’alcool, n’est-ce pas mon petit Nicolas ?

Les fautes d’orthographes peuvent mener à des sérieux malentendus, d’où l’avantage de régler ces problèmes à l’oral. C’est ce que nous avons fait au sujet d’un malentendu avec le Dr Hézode, un hépatologue de l’Hôpital Henri Mondor, à Créteil qui avait déjà publié une brillante étude sur les risques d’aggravation de fibrose chez les gros fumeurs de tabac.

Le différent porte sur son étude sur l’impact du cannabis sur le foie, intitulée “Consommation quotidienne de cannabis fumé comme facteur de risques de progression de fibrose dans l’hépatite C chronique”[1], qu’il a présenté à l’occasion du congrès européen d’hépatologie de l’E.A.S.L., à Berlin en 2004. J’y étais et je peux rapporter que la salle était restée assez sceptique ou du moins partagée, sur certaines zones d’ombres méthodologiques, surtout quand il conclut : “ La consommation quotidienne de cannabis chez les patients ayant une hépatite C est à proscrire ”. Le problème c’est que cette étude a depuis été largement reprise par bon nombre de médecins et notamment des hépatologues, et d’ailleurs peut-être le votre vous a t-il déjà fait des remarques à ce sujet ?

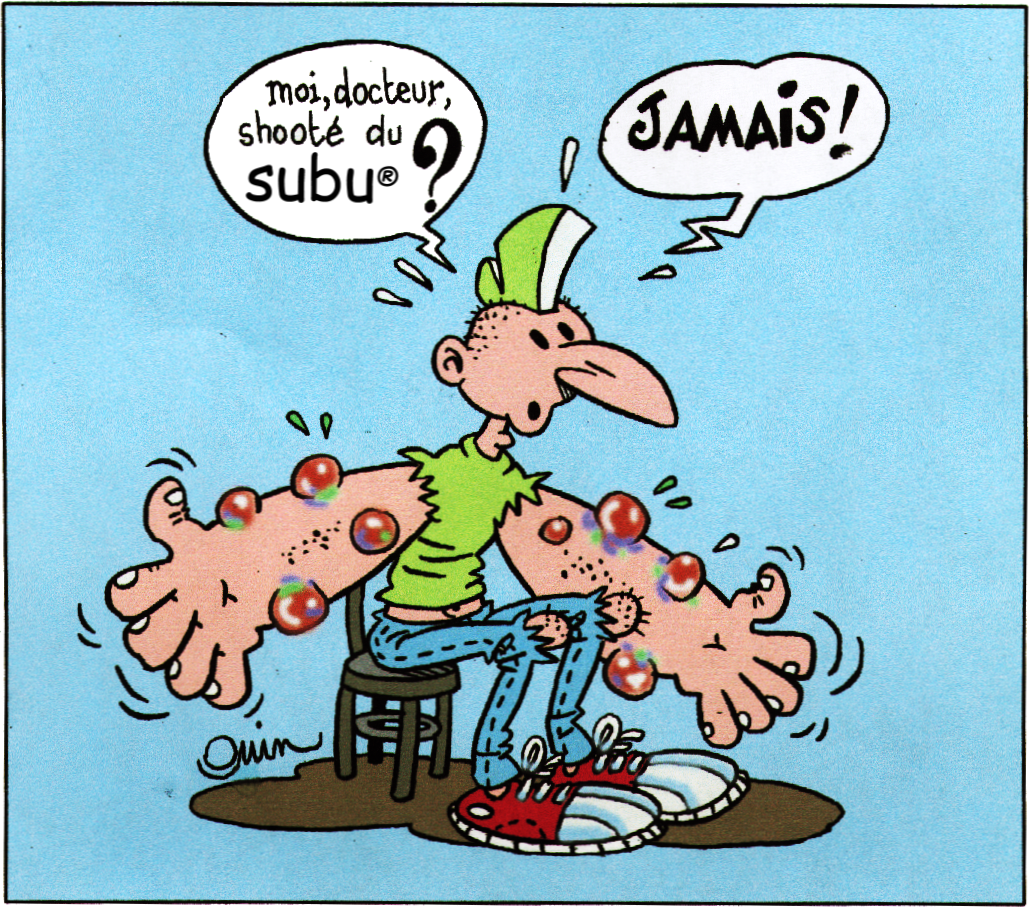

Elle vient d’être publié dans le numéro trimestriel de la revue Réseaux Hépatites, de septembre 2005. Nous nous sommes immédiatement ébahis d’admiration devant la couverture de cette revue médicale de vulgarisation scientifique (voir photo), qui est éditée grâce aux larges financements de certains laboratoires pharmaceutiques bien connus des usagers de drogues substitués.

Nous pensions qu’ils allaient contrecarrer cette étude puisqu’en couverture, il y a un magnifique “ pétard de chez Mr Pétard ”. Mais alors, la salive nous monte encore aux oreilles rien que d’en parler tellement il est bien roulé.

Nous ne saurons résister à l’envie de quelques précisions prudentes de RdR, à l’attention des lecteurs et plus particulièrement ceux du Ministère de l’Intérieur, il s’agit d’admiration devant la technique de roulage de cette cigarette multi-feuilles, œuvre d’un artiste, il va sans dire, vous nous l’accorderez ? Nous voudrions éviter une condamnation d’incitation à l’usage à quelques heures de “ tige ” (Travail d’Intérêt Général) pour quelques feuilles !

Nous ne conseillerons jamais à personne d’utiliser des drogues, et encore moins tous les jours, car ça serait bien inutile, voir même dangereux, surtout sans conseils avisés de réduction des risques (RdR), récents et adaptés ! D’ailleurs au sujet du cannabis vous pourrez vous reporter au numéro d’ASUD, pour les conseils avisés de RdR, puisque ça, c’est notre domaine de compétence.

Mais en fait il faut à ce stade détailler cette étude avant de prendre pour argent comptant cette conclusion, et voir ce qu’elle vaut à la lumière d’une contre-analyse comme seul G-Laën en a le secret !

Il faut d’abord rappeler le contexte et l’état des connaissances qui ont justifié l’intérêt de cette étude. Depuis vingt ans, la plupart de grands laboratoires pharmaceutiques ont tous fait des recherches sur les cannabinoïdes, c’est-à-dire les 60 composants du cannabis. Mais plus récemment quelques découvertes étonnantes nous ont appris que dans le corps humain, nous avons à l’état naturel deux types de récepteurs spécifiques aux cannabinoïdes qui ont été baptisé CB1 et CB2. Des généticiens bien intentionnés ont cherché à savoir quand est-ce que dans l histoire de l’humanité, l’être humain a commencé a avoir ces récepteurs au cannabis. La réponse est assez étonnante, sauf pour des usagers, puisque ces récepteurs seraient apparus environ il y a cent mille ans, c’est-à-dire juste avant que l’humain commence à utiliser la parole !

De plus, les chercheurs nous ont même appris que nous sécrétons naturellement, sans avoir jamais consommé de cannabis, des cannabinoïdes naturels, dont les rôles sont toujours assez mystérieux.

Très récemment, des chercheurs s’étaient intéressés à chercher des récepteurs dans le foie. Ils ont été surpris de constater que ces récepteurs ne sont pas présents dans le foie d’une personne en bonne santé. Mais par contre, ils sont activés par les fybroblastes. Ce sont les éléments qui provoquent la fibrose et donc les principales lésions chroniques du foie. Donc il faut comprendre que dès qu’on est atteint par une maladie chronique du foie comme une hépatite virale, et que le foie commence à fibroser, on développe des récepteurs au cannabis dans le foie, aussi bien les CB1 que les CB2.

Des études sur la cirrhose ont confirmé qu’il y avait une sorte de sur-activation des récepteurs CB1. L’équipe de recherche de l’INSERM d’Henri Mondor, travaillant avec le Dr Hézode, venait de démontrer que l’activation des récepteurs CB2 dans le foie pouvait minimiser la production de fibrose. C’est donc ce qui les a poussés au départ à organiser cette étude afin de pouvoir évaluer quel était l’impact réel de cet effet antifibrosant des CB2 dans le foie.

Seulement très rapidement, la même équipe de l’INSERM a aussi démontré que l’activation des récepteurs CB1 avait le rôle inverse c’est-à-dire de favoriser la fibrose du foie. Nous voyons bien qu’il devenait alors crucial de pouvoir étudier de plus près ce qu’il en était dans la vraie vie et non plus sur des éprouvettes de laboratoire, afin de départager l’incidence des CB1 et CB2 dans un contexte d’épidémie d’hépatite C.

Certes si la volonté du Dr Hézode et de son équipe semble tout à fait compréhensible, il fallait par contre mettre au point un protocole d’étude assez complexe afin de pouvoir isoler réellement l’impact du cannabis uniquement. C’est bien là que se situaient nos désaccords.

Ils ont donc recruté 270 malades porteurs chroniques d’hépatite C dans leur service, en ayant défini trois groupes. C’est-à-dire :

– un groupe de 143 personnes déclarant n’avoir jamais fumé de cannabis (53%), et c’est bien vrai ce mensonge ? hein et pourquoi t’as les yeux rouges ?

– un groupe de 41 fumeurs occasionnels (15%) n’ayant jamais consommé quotidiennement de cannabis, avec une consommation moyenne d’environ huit pétard par mois, tiens ça me rappelle quelqu’un !

– un groupe de 89 fumeurs quotidiens (33%) avec une consommation moyenne d’environ 60 pétards par mois,

– et que le dernier ferme la porte, s’il tient encore debout et qu’il voit quelque chose au milieu du nuage ! Ouvrez la fenêtre, les oiseaux vous ferons un joli sourire bête !

| Foie et cannabis | Non Fumeur | Fumeurs occasionels | Quotidiens |

| Tous patients confondus | 53% | 15% | 33% |

| 143 | 41 | 89 | |

| Contamination VHC par injection de drogue | 16% | 86% | 93% |

| 23 | 35 | 83 |

Les malades avaient été sélectionnés car ils avaient fait plusieurs biopsie du foie qui permettaient de déterminer l’évolution de leur fibrose dans le temps et donc d’examiner une possible accélération de cette fibrose potentiellement due au cannabis. Il a donc fallu étudier aussi d’autres causes possibles d’accélération de la fibrose afin de ne pas fausser cette étude. Donc bien sûr, les facteurs étudiés sont la consommation d’alcool supérieure à trois verre par jour, la consommation de plus d’un paquet de cigarettes par jour, l’âge à la contamination, le fait d’avoir plus de 40 ans, une stéatose (graisse dans le foie), etc…

Donc le mercredi 11 janvier 2006, je fait cette interview téléphonique. Je lui demande : “ Avez-vous détaillez dans votre étude, les consommations antérieures et régulières des 54% d’usagers participants et déclarant avoir été contaminés par injection ? En effet, il nous semble évident que si ces usagers ont eu recours pendant de nombreuses années à des injections de cocaïne, de sniff d’amphétamines, avec en prime des surdosages de benzodiazépines, il y aurait de quoi avoir un foie particulièrement fibrosé non ? ”

Le Dr Hézode me répond que : “ Il faut rappeler tout d’abord quels sont les types de lésions sur le foie que provoque ces produits. À savoir, la cocaïne ne provoque que des hépatites aiguës. Il n’y a jamais eu de forme d’hépatotoxicité chronique de décrite chez des usagers de cocaïne. Il m’est déjà arrivé de faire prendre en charge un usager ayant fait une hépatite aiguë à la cocaïne particulièrement sévère puisqu’il a dû être greffé du foie.

Sinon, concernant les benzodiazépines, il en est de même pour ainsi dire, il s’agit d’hépatite médicamenteuse de type aiguë et d’évènements plutôt rares qui surviennent surtout chez des personnes ayant déjà un foie fragilisé par une hépatite virale ou alcoolique, le plus souvent. Il me semble évident que plutôt que les produits eux-mêmes, il faudrait aussi améliorer nos connaissances sur les produits de coupes.

Aussi nous n’écartons absolument pas que toutes ces autres consommations aient pu biaiser nos conclusions, toutefois nous ne pensons pas qu’elles aient pu avoir une incidence importante ”.

Face à autant d’humilité, ce qui est toujours appréciable chez un médecin, mais aussi afin de faciliter la lecture de cette retranscription, je ne saurais résister d’avantage à l’envie de baptiser le Dr Hézode, le Dr H.

G-Laën : “ Nous avons un problème avec vos conclusions puisqu’elles ont été reprises par bon nombre de vos collègues hépatologues qui les appliquent sans forcément les comprendre. Aussi nous craignons que cet argument concernant le cannabis ne serve de contrainte supplémentaire qui vienne compliquer encore l’accès aux soins des hépatites pour les usagers de drogues. Aujourd’hui nous savons que bon nombre d’hépatologues ne sont pas motivés pour prendre en charge les usagers et donc il ne faudrait pas qu’ils interprètent à tort cette étude. Qu’en dites-vous ? ”

En effet, dans le numéro 24, de la revue THS de décembre 2004, le Pr Couziguou, hépatologue de “ débordé ” dans la région Bordelaise propose un suivi hépato pour le cannabis.

Dr H. “ Nous devons rappeler très clairement, que notre conclusion est qu’un malade atteint d’hépatite C chronique doit s’abstenir, s’il le peut, de fumer tous les jours du cannabis. Et ce message s’adresse surtout à des patients non-répondeurs aux traitements par interféron, chez qui on voudrait minimiser toutes les causes d’aggravation de la fibrose en attendant la possibilité de pouvoir retraiter et guérir son hépatite C.

À mes patients qui viennent me consulter pour initier un traitement et qui me demandent est-ce que le cannabis pose un problème, vu que ça les aide ? Je leur dis très clairement qu’il y a des malades pour qui le cannabis semble être une aide face aux nombreux effets secondaires d’un traitement à base d’interféron. Aussi je leur dit qu’il n’y a pas de contre-indications majeures puisque ce qu’il faut absolument favoriser à ce moment là, c’est l’observance à ce traitement et arriver à ce que la malade tienne jusqu’au bout. ”

En effet, dans leur première étude nationale sur les hépatites virales en 2002, SOS-hépatites avait déjà rapporté que sur les 2 226 personnes ayant participé dont la moyenne d’âge était plutôt de 55 ans (36 % 18-44 ans, 48 % 45-64 ans et 16 % plus de 65 ans), il y avait 20 % de contamination par la seringue. De plus, 13% des malades ont reconnu utiliser régulièrement du cannabis pour faire face aux effets secondaires des hépatites et de leurs traitements.

Dr H.“ Donc même si notre étude démontre une possible toxicité hépatique du cannabis, il faut rappeler que nous ne pouvons toujours pas en expliquer les mécanismes et de plus, que cette étude est une première qui doit être complété par d’autres travaux.

Nous avons remarqué dans notre groupe de malades consommant quotidiennement du cannabis qu’il y en a qui n’ont pas du tout de fibrose. Et puis notre étude concerne uniquement des malades d’hépatite C chronique. Il ne faut donc pas faire l’erreur de penser qu’on aurait démontré que le cannabis est hépatotoxique chez une personne en bonne santé. C’est faux ! On a clairement démontré qu’on ne voyait pas de différence entre le groupe de non-fumeurs et celui des fumeurs occasionnels (8 pétards par mois en moyenne), ce qui fait que dans l’analyse finale de notre étude, on a groupé ces deux sous-groupes pour les comparer aux fumeurs quotidiens. En usage occasionnel, le cannabis fumé ne semble avoir aucune incidence sur la progression de fibrose dans l’hépatite C ”.

Et bien, voilà des conclusions qui me semblent très clair non. Et vous ?

[1] Hézode C. et al. “ Daily cannabis smoking as a risk factor for progression of fibrosis in chronic hepatitis C ”. Hepatology 2005 ; 42 : 63-71.

Des lobbies politico-religieux anglo-saxons trouvaient que l’usage de l’opium défavorisait les projets de colonisation par la religion. L’hygiénisme naissant voulait assurer la mainmise médicale sur la moralisation et, grâce au développement de la chimie, l’industrie pharmaceutique avait compris les immenses profits que pouvait rapporter le contrôle des psychotropes et antalgiques. Les journaux se plaisaient à relater les récits de voyageurs décrivant des enfants de 8 ans mendiant quelques résidus de dross(5), des mères endormant leurs enfants en leur soufflant la fumée de la pipe dans les narines, des bébés dépendants car nés de mères opiomanes… D’autres évoquaient des populations d’êtres squelettiques et affaiblis à cause de l’opium, alors que les maladies, les épidémies, le manque d’hygiène et la sous-alimentation en étaient généralement l’explication. Une pipe de dross était le seul remède à leur portée pour soulager leurs maux. L’immense majorité des pauvres n’avait pas les moyens de s’adonner à un usage susceptible d’entraîner une réelle accoutumance.

Des lobbies politico-religieux anglo-saxons trouvaient que l’usage de l’opium défavorisait les projets de colonisation par la religion. L’hygiénisme naissant voulait assurer la mainmise médicale sur la moralisation et, grâce au développement de la chimie, l’industrie pharmaceutique avait compris les immenses profits que pouvait rapporter le contrôle des psychotropes et antalgiques. Les journaux se plaisaient à relater les récits de voyageurs décrivant des enfants de 8 ans mendiant quelques résidus de dross(5), des mères endormant leurs enfants en leur soufflant la fumée de la pipe dans les narines, des bébés dépendants car nés de mères opiomanes… D’autres évoquaient des populations d’êtres squelettiques et affaiblis à cause de l’opium, alors que les maladies, les épidémies, le manque d’hygiène et la sous-alimentation en étaient généralement l’explication. Une pipe de dross était le seul remède à leur portée pour soulager leurs maux. L’immense majorité des pauvres n’avait pas les moyens de s’adonner à un usage susceptible d’entraîner une réelle accoutumance.