La méthadone gélule

Pour tout savoir et échanger sur les traitements de substitution opiacés rendez vous sur la Plateforme Substitution d’ASUD.

Pour tout savoir et échanger sur les traitements de substitution opiacés rendez vous sur la Plateforme Substitution d’ASUD.

Bientôt les petites gélules ! Fini ces horribles flacons disgracieux, impossibles à dissimuler, et remplis d’un liquide au goût disons… inqualifiable.

Une bonne nouvelle qui pourrait ne plus en être une si ce changement devait préfigurer la seconde vague de détournement à grande échelle d’un médicament de substitution vers le marché noir. La méthadone n’ayant pas les mêmes propriétés chimiques que la buprénorphine – le principe actif du Subutex® –, une invasion de gélules sur le marché parallèle aura inéluctablement comme conséquence la montée en flèche des overdoses. Et de là à voir l’ensemble du dispositif vaciller sous les coups d’une campagne de presse adroitement pilotée par les adversaires de la substitution, il n’y a qu’un pas que nous n’avons pas intérêt à franchir. Car si trop de dérives sont constatées, ce sont les usagers eux-mêmes qui en pâtiront en premier et seront renvoyés dare-dare dans les centres en attendant la prochaine éclaircie. Loin de nous l’idée de promouvoir une morale gnangnan destinée à rassurer les autorités, car si nous déconseillons de faire du biz avec ce nouveau cachet, ce n’est pas parce que dealer c’est mal mais parce que, dans le cas présent, ça tue. Et contrairement au Sub, ça tue presque à tous les coups.

Un traitement sûr et efficace

Globalement, la méthadone est un traitement sûr et efficace. Et comme le rappelle Le Flyer, l’excellente publication des laboratoires Bouchara-Recordati (propriétaires du brevet de la méthadone) dans sa livraison de janvier 2008, « … l’accroissement très sensible du nombre de patients traités par la méthadone, qui a presque triplé en 8 ans… ne s’est pas accompagné d’une augmentation du nombre de décès recensés dans le dispositif Drames… »

Si le nombre d’usagers en traitement méthadone a progressé, c’est principalement grâce à la possibilité de quitter les contraintes d’un centre, ses contrôles, ses heures d’attente et, disons-le, son dispositif parfois infantilisant. 26 000 patients sont désormais en traitement (ils étaient 4 000 il y a moins de 10 ans), dont une large majorité bénéficient d’une prescription « de ville », avec des avantages évidents : discrétion, responsabilisation, anonymat, et accueil comme n’importe quel autre patient.

Selon Le Flyer, certaines sources policières s’inquiéteraient cependant de l’augmentation du marché noir de méthadone. Sans être inexistant, ce phénomène est loin d’atteindre l’ampleur du trafic de Sub, les informations dont nous disposons à l’association indiquant plutôt un trafic de « connaisseurs » : des usagers ayant besoin de compléter une prescription trop faiblement dosée (ça arrive), ou des usagers amateurs de longue date des propriétés « stupéfiantes » de la métha, qui l’utilisent en connaissance de cause. La métha est de plus en plus consommée pour « descendre » après un épisode de speed ou de coke « basée », ou tout simplement pour faire une « teuf ». Il s’agit donc essentiellement d’usagers qui connaissent les effets du produit et surtout, la manière dont leur organisme y réagit.

A.M.M. limitée

Le 18 septembre 2007, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a accordé une autorisation de mise sur le marché (AMM) à la méthadone sous forme de gélule. Le débat, déja ancien autour de cette question sensible, a maintenu les autorités sanitaires dans les limites de la prudence la plus extrême. Comme dit de

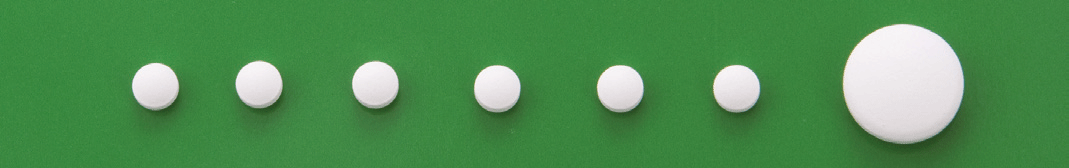

manière pudique dans le cadre de prescription et de délivrance : « La formule gélule n’est pas destinée à la mise en place d’un traitement… » Seuls sont donc concernés les patients sous métha depuis au moins un an. Selon les termes du décret, les patients pris en charge par un médecin généraliste de ville devront, en outre, obligatoirement repasser tous les six mois dans un centre ou un service hospitalier spécialisé dans l’accueil des usagers de drogues. «Volontaires» et devant « accepter les contraintes du traitement », ils devront également « se soumettre à une analyse urinaire à l’instauration du traitement et à l’occasion de chaque renouvellement semestriel de la prescription. » Enfin, les dosages restent faibles à modérés : 40 mg pour le dosage maximal, puis 20, 10, 5, et 1 mg. La bonne nouvelle, c’est l’arrivée de ce dosage à 1 mg, réclamé depuis des années pour faciliter les diminutions progressives sur le long ou le très long terme. Promise à la vente pour 2007, la méthadone gélules devrait apparaître sur le marché du médicament à partir du 15 avril 2008 (dans le meilleur des

cas). Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter directement les laboratoires Bouchara-Recordati, promoteurs industriels du traitement.

Premier danger : l’overdose

Reste que comme le souligne encore Le Flyer, « ces bénéfices ne doivent pas faire oublier le risque que courent certains usagers, voire non usagers de drogues, de décès par overdose…». La première chose à savoir est que la méthadone est mortelle pour les organismes naïfs d’opiacés. Comme l’héroïne, me direz-vous ? Et bien non ! Beaucoup plus. La longue durée d’action de la méthadone dans le corps prolonge, en effet, ce risque de mort tandis qu’une consommation d’alcool, de benzodiazépines ou même la simple fatigue peuvent entraîner une dépression respiratoire longtemps après l’absorption du cachet.

Le constat est donc, hélas, sans ambiguïté : seuls les patients déjà sous traitement sont peu ou pas vulnérables à la surdose, dans la mesure où leur accoutumance les préserve. Tous les autres, y compris les héroïno-dépendants, courent, par contre, des risques jusque-là inconnus des usagers de drogues. Le Fyer identifie ainsi plusieurs situations où les risques d’overdose sont majeurs :

- Les usagers naïfs ou peu dépendants aux opiacés. La dose létale (c’est-à-dire mortelle) étant de 1mg par kilo, une jeune femme de 55 kg qui vous demande de la dépanner en vous assurant être accro aux opiacés pourra très facilement faire une OD avec seulement 2 gélules de 30 mg que vous lui aurez cédées. Des risques d’autant plus grands que les usagers ignorent la sévérité et le caractère soudain de la surdose de méthadone. D’où l’importance de mettre en garde les victimes potentielles, par exemple, en sortant de cure ou de postcure, après avoir décroché aux sports d’hiver ou, moins rigolo, après avoir été incarcéré. Dans tous les cas, on est sevré des opiacés. C’est en général dans ces moments-là que l’on se dit qu’une petite entorse à la règle ne tire pas à conséquence, a fortiori si l’on se contente d’une gélule de méthadone, une rupture de jeûne considérée comme moins grave que l’héro. Mais attention, vous êtes en danger ! Divisez par deux la dose que vous aviez l’intention de prendre, et n’oubliez pas le seuil du 1 mg par kg de poids.

- Les overdoses délibérées chez des consommateurs habituels. Autre exemple cité par Le Flyer, les suicides déguisés en overdoses, autrement dit des « overdoses délibérées » de méthadone surreprésentées dans une étude américaine réalisée à l’hôpital parmi les rescapés d’OD. Selon les auteurs, de nombreux patients des programmes de substitution seraient ainsi de « faux suicidés », ce qui laisse supposer la détresse psychologique dont ils souffrent fréquemment. Encore un facteur de risque qui dépend, pour partie, de la qualité de la prise en charge et de la plus ou moins grande proximité entre patients et prescripteurs.

- Les accidents domestiques. En l’occurrence, toute prise de toxique par un consommateur qui ignore ou se méprend sur la nature de ce qu’il ingère. Pour la méthadone, cela concerne surtout les enfants (voir Asud-Journal n° 25). Le conditionnement en gélule est à la fois rassurant et inquiétant. Rassurant, car l’apparence sirupeuse et le goût sucré du sirop en flacon pouvaient être un facteur d’attractivité, surtout pour les gosses. Inquiétant, car une gélule peut contenir beaucoup plus de produit actif qu’une gorgée de sirop. Encore une fois, nous ne saurions trop conseiller aux utilisateurs de ne pas consommer leur substitution devant des jeunes enfants susceptibles de vouloir imiter les gestes des grands et surtout, de bien reboucher les flacons hermétiques avant de les ranger hors de portée des enfants, même grands. Grâce au nouveau système d’ouverture des flacons – « child proof » – et à la prise de conscience des usagers (mieux informés par les professionnels du soin), le nombre d’accidents domestiques dont sont victimes des jeunes enfants a considérablement diminué. D’où l’importance de rester vigilant.

Pour tout savoir et échanger sur les traitements de substitution opiacés rendez vous sur la Plateforme Substitution d’ASUD.

Pour tout savoir et échanger sur les traitements de substitution opiacés rendez vous sur la Plateforme Substitution d’ASUD.

Quelles solutions ?

Pour Le Flyer, seule la délivrance fractionnée lors de la période probatoire de mise à disposition des gélules de méthadone permettra de prévenir le risque d’inflation des OD : « La délivrance de 14 jours de traitement ne peut être une règle pour tous, sauf à considérer que tous les usagers de drogues pharmacodépendants aux opiacés sont systématiquement aptes à l’autogestion de substances opiacées. »

Journal d’autosupport, Asud ne peut contester une part de justesse à cette remarque, même si elle réduit l’ensemble du problème à ce qui est le moins susceptible d’évoluer. Car il existera toujours des usagers tricheurs, fragiles financièrement et psychologiquement, et donc tentés de revendre ou de céder tout ou partie de leur traitement. Mais tout ce qui relève du contrôle et de la coercition ne sera toujours qu’un pis-aller. Tout système bâti sur la contrainte, les contrôles urinaires, le ramassage de flacons vides, la délivrance journalière, court, en effet, le risque d’être détourné, truandé, vidé de sons sens. La meilleure garantie de voir une règle respectée, c’est de la voir réinterprétée par les patients eux-mêmes, dès lors qu’ils la comprennent comme une composante du succès de leur propre traitement. De nombreux usagers de buprénorphine se battent, par exemple, contre eux-mêmes durant de longues années, multipliant les dispositifs draconiens pour abandonner l’injection, jusqu’au jour où, utilisant une autre molécule comme la méthadone, ils ressentent un bien-être intérieur supérieur à celui procuré par un shoot de Sub. D’autres, salariés, craignant à la fois la perte de temps et d’anonymat, continuent à se fournir au marché noir jusqu’au jour où, grâce à un centre compréhensif, ils réalisent que la prescription par un médecin relais peut être rapide, discrète et surtout, beaucoup moins onéreuse.

Satisfaire la demande

Évidemment, la méthadone en gélule ne sera jamais un remède contre la pauvreté, la folie, ou la violence des rues, autant de facteurs qui poussent une partie des plus vulnérables vers le trafic. Mais le marché noir est aussi une soupape de sécurité face aux ratés du système. S’il existe, c’est bien parce que l’offre réglementaire ne couvre pas l’ensemble de la demande des usagers. Afin de permettre à cette règle d’être respectée par le plus grand nombre, il conviendrait donc parfois de faire preuve de psychologie en étant moins répressifs, moins tatillons sur les règlements. Entre la prudence nécessaire pour protéger d’eux-mêmes les usagers vulnérables et la tolérance indispensable pour ne pas rebuter certains besoins légitimes, la marge de manoeuvre est ténue. Ouverts à toute heure et peu regardants sur les dépassements de la dose prescrite, ce sont pourtant les dealers qui gagneront dans le cas contraire. C’est d’ailleurs tout l’enjeu d’une véritable collaboration entre répression des trafics et réduction des risques liés à l’usage, deux politiques non pas alternatives mais au contraire, complémentaires.

L’Ordre National de Pharmaciens et Asud sont associés pour dénoncer cette situation qui, loin de résoudre les tensions éventuelles, est une source de conflit supplémentaire entre usagers et pharmaciens.

L’Ordre National de Pharmaciens et Asud sont associés pour dénoncer cette situation qui, loin de résoudre les tensions éventuelles, est une source de conflit supplémentaire entre usagers et pharmaciens. Rappelons au contraire que, grâce à l’introduction des traitements de substitution dans les années 90, le nombre d’agressions de pharmaciens d’officine par des toxicomanes n’a cessé de baisser.

Rappelons au contraire que, grâce à l’introduction des traitements de substitution dans les années 90, le nombre d’agressions de pharmaciens d’officine par des toxicomanes n’a cessé de baisser.

Ouvrir le dialogue

Ouvrir le dialogue

La faute au tox

La faute au tox

À quel moment t’es-tu rendu compte que ta pharmacie était plus volontiers que d’autres visitée par des clients un peu « space » ?

À quel moment t’es-tu rendu compte que ta pharmacie était plus volontiers que d’autres visitée par des clients un peu « space » ? Certainement, mais il y a des choix à faire. Tout dépend du nombre d’ordonnances que l’on voit passer par jour. Si la mamie qui vient chercher ses Valda 2 fois par semaine se cogne systématiquement à un gus au look zarbi, elle risque de changer de crèmerie rapidement.

Certainement, mais il y a des choix à faire. Tout dépend du nombre d’ordonnances que l’on voit passer par jour. Si la mamie qui vient chercher ses Valda 2 fois par semaine se cogne systématiquement à un gus au look zarbi, elle risque de changer de crèmerie rapidement. Fermeté, mais humilité. Ne jamais « jeter » la personne, savoir céder s’il le faut, et délivrer l’ordonnance. Il faut savoir lâcher, même un « Ropinol, quat comprimmé par jour pandan 1 moi », prescrit par le Dr Guettotrou, gynéco-obstétricien à Pointe-à-Pitre…

Fermeté, mais humilité. Ne jamais « jeter » la personne, savoir céder s’il le faut, et délivrer l’ordonnance. Il faut savoir lâcher, même un « Ropinol, quat comprimmé par jour pandan 1 moi », prescrit par le Dr Guettotrou, gynéco-obstétricien à Pointe-à-Pitre… J’ai une jolie photo de moi avec 2 yeux au beurre noir qui en témoigne douloureusement. Une ordonnance refusée pour un motif que je trouve maintenant futile (date d’ordo périmée), le type s’énerve vraiment, moi aussi, les flics débarquent, le sortent difficilement, et le laissent partir. La voiture de police reste un petit moment devant l’officine au cas où et… part. Cinq minutes plus tard, le gars revient fou de rage, fait le tour du comptoir et… boum. C’est le métier qui rentre, j’ai tout fait de travers. Une autre fois, un tox rentre dans l’officine, il vient de s’ouvrir les veines du poignet dans un coup de déprime. Ça pisse le sang de partout à gros jets. Je me jette dessus pour faire un point de compression et limiter l’hémorragie en attendant les pompiers. Dans l’urgence, je ne prends pas de précautions, pas de gants, rien. J’ai du sang un peu partout. Rien de grave, mais gros flip quand même.

J’ai une jolie photo de moi avec 2 yeux au beurre noir qui en témoigne douloureusement. Une ordonnance refusée pour un motif que je trouve maintenant futile (date d’ordo périmée), le type s’énerve vraiment, moi aussi, les flics débarquent, le sortent difficilement, et le laissent partir. La voiture de police reste un petit moment devant l’officine au cas où et… part. Cinq minutes plus tard, le gars revient fou de rage, fait le tour du comptoir et… boum. C’est le métier qui rentre, j’ai tout fait de travers. Une autre fois, un tox rentre dans l’officine, il vient de s’ouvrir les veines du poignet dans un coup de déprime. Ça pisse le sang de partout à gros jets. Je me jette dessus pour faire un point de compression et limiter l’hémorragie en attendant les pompiers. Dans l’urgence, je ne prends pas de précautions, pas de gants, rien. J’ai du sang un peu partout. Rien de grave, mais gros flip quand même. Nom d’un pharmacien !

Nom d’un pharmacien !