Pour tout savoir et échanger sur les traitements de substitution opiacés rendez vous sur la Plateforme Substitution d’ASUD.

Pour tout savoir et échanger sur les traitements de substitution opiacés rendez vous sur la Plateforme Substitution d’ASUD.

Un risque connu depuis des décennies…

La prescription de méthadone est courante depuis plus d’un demi-siècle comme analgésique morphinique et comme médicament de substitution opiacée dans de nombreux pays. Depuis plus de 30 ans, elle est connue pour allonger l’espace QT chez certains patients et dans certaines conditions, par un mécanisme parfaitement connu et dans des proportions assez proches de nombreux médicaments utilisés en pratique courante (antibiotiques, anti- allergiques, psychotropes, cardiotropes…).

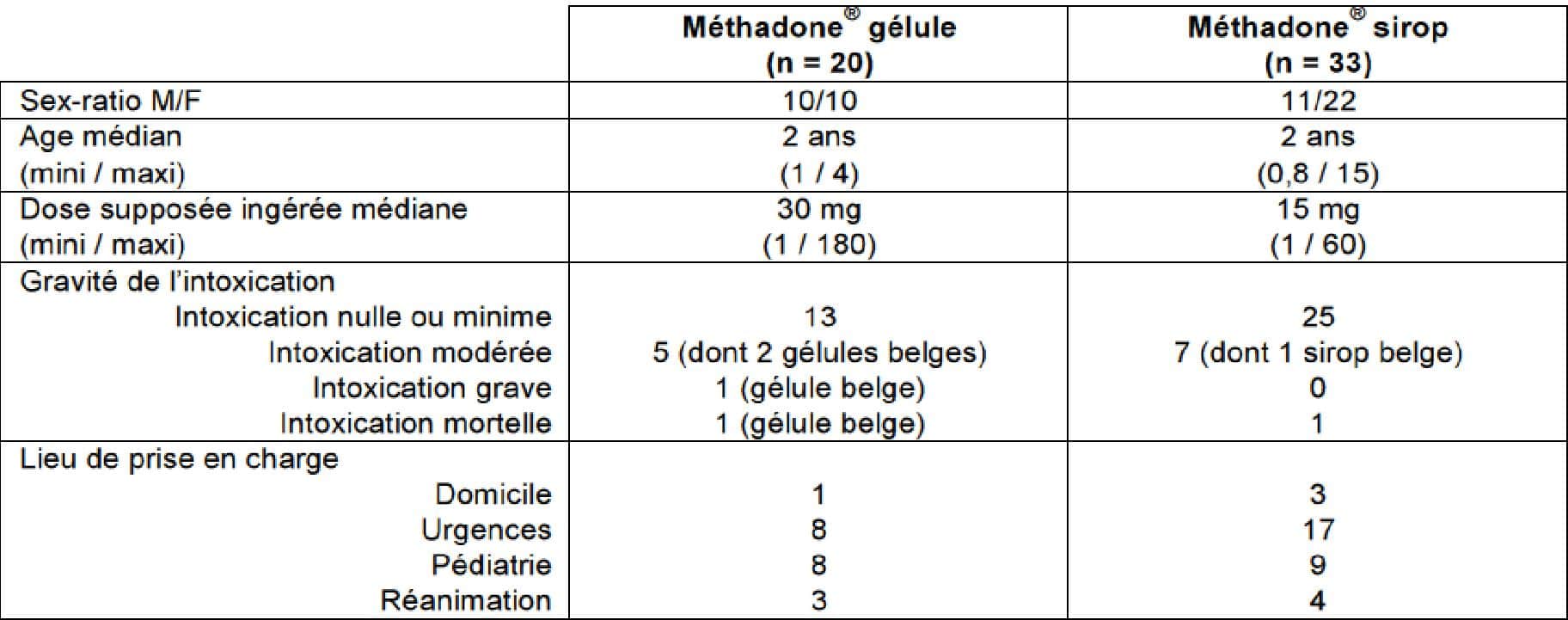

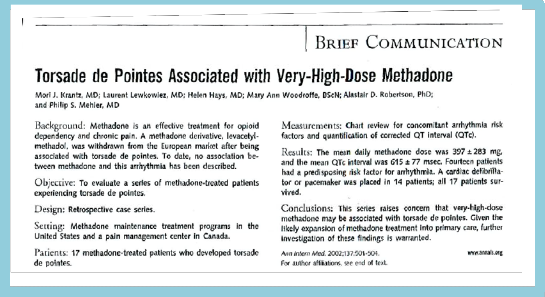

Jusqu’au début des années 2000, hormis quelques publications, ce risque d’allongement de l’espace QT aux conséquences cliniques rares, sinon exceptionnelles, était relativement inconnu de tous, jusqu’à la publication de Krantz en 2002. Il y décrivait 17 cas de torsades de pointes, mettant ainsi en lumière et de façon alarmante, un risque de torsade de pointes en lien avec la méthadone.

Il faut repréciser ici que la posologie moyenne de méthadone dans cette analyse rétrospective de cas, près de 400 mg/jour, était tout simplement ‘stratosphérique’ (commentaire d’Andrew Byrne à l’époque de la publication de Krantz), que 7 patients souffraient d’une hypokaliémie et un autre d’une hypomagnésemie (facteurs reconnus d’allongement de l’espace QT). Par ailleurs, 9 d’entre eux recevaient conjointement un traitement connu pour allonger l’espace QT. Au total, en dehors d’une posologie (très) élevée de méthadone, 14 des

17 patients avaient au moins un facteur de risque d’arythmie. Disons simplement que si on avait voulu montrer la toxicité cardiaque de la méthadone, on aurait guère pu mieux faire qu’en prenant un échantillon « aussi dosé » et comorbide ! Notons toutefois que l’auteur, prudent dans sa conclusion, précisait que les données suggéraient mais ne prouvaient pas que de très hautes doses de méthadone puissent être la cause de torsades de pointes. Beaucoup de publications ont alors suivi, rediscutant souvent les cas de Krantz et une littérature très pléthorique mais indigente a vite envahi l’espace dédié à la communication autour des TSO.

Très rapidement, les défenseurs des TSO par la méthadone ont réagi à cette littérature peu originale et redondante, s’inquiétant parfois des conflits d’intérêt des auteurs d’une revue bibliographique avec une firme qui commercialise un concurrent de la méthadone (!) ou regrettant l’argent et le temps dépensé en études n’établissant aucune nouveauté clinique (toujours Andrew Byrne, plus récemment encore).

Citons aussi Marie-Jeanne Kreek, co-inventeure des TSO à la méthadone (et 50 ans de prescription au compteur !), qui a rappelé au dernier congrès THS en 2011 ce qui lui semblait être l’innocuité de la méthadone, à condition de suivre des règles connues depuis des décennies et au regard des centaines de milliers de patients traités. D’autres équipes ont publié des études prospectives rassurantes dont notamment celles que nous traiterons ici.

Citons aussi Marie-Jeanne Kreek, co-inventeure des TSO à la méthadone (et 50 ans de prescription au compteur !), qui a rappelé au dernier congrès THS en 2011 ce qui lui semblait être l’innocuité de la méthadone, à condition de suivre des règles connues depuis des décennies et au regard des centaines de milliers de patients traités. D’autres équipes ont publié des études prospectives rassurantes dont notamment celles que nous traiterons ici.

Notons qu’en France, le titulaire des AMM de la méthadone, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, a lui-même demandé en 2005 une modification de l’information contenue dans les RCP pour y inscrire les mesures de précautions vis-à-vis de l’allongement du QT. La firme qui commercialise la méthadone, communique depuis lors et très régulièrement sur le sujet recommandant notamment la pratique d’ECG, voire celle d’un dosage sanguin de potassium à la recherche notamment d’hypokaliémie.

Une polémique réactivée en 2012…

En 2012, une étude publiée dans Addiction a relancé une énième fois la polémique sur le sujet (on se demande pourquoi et dans quel intérêt ?).

Sans remettre en cause l’honnêteté des auteurs de cet article, il semble bien que cette étude souffre de quelques biais méthodologiques et, surtout, affiche un titre et une conclusion peu en rapport avec ce qu’elle est en droit d’avancer.

En premier lieu, son titre laisse supposer une augmentation de l’incidence de prolongement de l’espace QT pour l’échantillon étudié, alors que les auteurs ne disposaient pas d’un ECG de base, avant la mise en place du traitement. Dans le passé, d’autres auteurs comme Lipski et ses collègues, en 1973, ont rapporté que 19 % des consommateurs d’héroïne dans la rue présentaient un allongement du QT avant de commencer un traitement par méthadone. Très certainement en rapport avec des poly-consommations ou des conditions sanitaires et sociales favorables à des perturbations électrolytiques et un état de santé général parfois (souvent) mauvais.

En second lieu, il est fait référence dans cette étude à de « plus faibles dosages » de méthadone responsables de prolongement de l’espace QT. Or, dans cette étude, la posologie moyenne de l’échantillon est de 80 mg/jour, moyenne supérieure au 60-70 mg constatée en France (dispositif OPPIDUM) comme ailleurs. S’il s’agissait de dire que les posologies sont plus faibles que dans la série de Krantz (400 mg/jour), c’est un fait ! Pour autant, elles sont plutôt normales dans le contexte de la pratique clinique courante en addictologie.

En troisième lieu, dans cet échantillon, plus de la moitié des patients consomme encore de l’héroïne, sans que les auteurs n’aient jugé utile de corréler ce constat objectif (analyse urinaire) avec le prolongement de l’espace QT. Par ailleurs, aucun ionogramme n’a été réalisé, à la recherche de perturbations électrolytiques, parmi lesquelles une hypokaliémie, dont la responsabilité dans l’allongement de l’espace QT est bien établie.

Enfin, on peut noter que les auteurs ont retenu 450 ms comme valeur seuil au dessus de laquelle on pouvait parler d’un allongement de l’espace QT, alors qu’il est possible de retenir des valeurs supérieures à 470 ou 480 ms selon certaines sociétés savantes en cardiologie. Dans l’hypothèse du choix de ces dernières valeurs, le taux de QT prolongé passe à 2.2% (4 patients sur les 180 de l’échantillon) avec un espace QT supérieur à 470 ms. Par ailleurs, aucun patient ne présente d’espace QT supérieur à 500 ms, valeur au-delà de laquelle on estime un risque significativement augmenté d’arythmie (Journal of Addictive Diseases. Volume 30, Issue 4, 2011. QT Interval Screening in Methadone Maintenance Treatment: Report of a SAMHSA Expert Panel). Pourtant, ces auteurs, dans leur discussion, évoquent longuement le risque torsadogène de la méthadone alors qu’aucun des patients n’a été victime d’un quelconque incident suggérant une arythmie ou une torsade de pointes !!

Au regard de ces remarques, il ne nous semble pas que cette étude apporte un quelconque élément nouveau dans la conduite à tenir dans la prise en soins des patients bénéficiant d’un traitement par la méthadone. Dans une réaction publiée sur son blog à la suite de la publication de cette étude, le Dr Andrew Byrne, en dehors de sa question de la pertinence à dépenser du temps et de l’argent pour établir ce que l’on sait déjà, met l’accent dès le titre de son article sur l’impact de la méthadone sur la baisse de la mortalité des usagers en regard du rare risque de survenue d’un arrêt cardiaque non fatal tout en encourageant à rechercher une posologie adaptée (synthèse en fin d’article).

Au regard de ces remarques, il ne nous semble pas que cette étude apporte un quelconque élément nouveau dans la conduite à tenir dans la prise en soins des patients bénéficiant d’un traitement par la méthadone. Dans une réaction publiée sur son blog à la suite de la publication de cette étude, le Dr Andrew Byrne, en dehors de sa question de la pertinence à dépenser du temps et de l’argent pour établir ce que l’on sait déjà, met l’accent dès le titre de son article sur l’impact de la méthadone sur la baisse de la mortalité des usagers en regard du rare risque de survenue d’un arrêt cardiaque non fatal tout en encourageant à rechercher une posologie adaptée (synthèse en fin d’article).

Des études à la méthodologie plus rigoureuses…

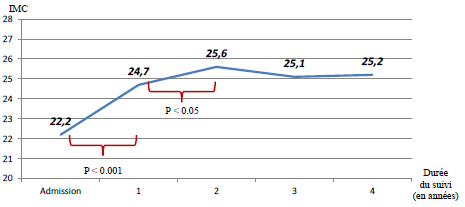

Toujours dans la même revue Addiction, deux équipes expérimentées (Kreek à New York et Peles à Tel Aviv) ont publié en 2006, une étude visant à établir un lien entre QT et posologie de méthadone d’une part et, de façon très pertinente, le lien entre QT et taux sériques de méthadone d’autre part.

Pour ce faire, ils ont étudié une série de 138 patients recevant une posologie très élevée de méthadone (en moyenne 170 mg/jour), avec des taux sanguins de méthadone en moyenne à 708 ng/ml, bien au-dessus des valeurs retrouvées chez la plupart des patients traités en pratique courante (400 ng/ml). Le QTc moyen calculé dans cette série est de 418 ms.

- Seuls, 3 patients présentaient un QTc supérieur à 500 ms (très prolongé par rapport à des valeurs normales) sans possibilité d’établir un lien de cause à effet avec la méthadone, puisque les chercheurs ne disposaient pas de mesure de l’espace QT avant la mise en place du traitement.

- 19 patients avaient un QTc compris entre 450 et 499 ms.

- Aucun de ces 22 patients, dans un suivi à 2 ans, n’a souffert de problème cardiaque.

S’il n’y pas dans cette étude de corrélation étroite entre posologie et taux sanguins de méthadone d’une part et valeur QTc d’autre part, les auteurs notent que tous les patients avec un QTc > à 450 ms avaient une posologie supérieure à 120 mg/jour. Ils en concluent naturellement que le traitement par la méthadone est sûr (malgré ici des posologies et des taux sanguins largement supérieurs à la normale) mais que, pour autant, les patients avec une posologie supérieurs à 120 mg/jour doivent faire l’objet d’un ECG. C’est exactement le seuil retenu pour le RCP des spécialités à base de méthadone commercialisées en France, au- delà duquel, sans autre facteur de risque associé, il est conseillé de pratiquer un ECG.

Une étude en 2012, avec mesure du QTc avant et après…

Encore plus récemment, une étude norvégienne a été publiée en octobre 2012 dans la revue Drug & Alcohol Dependence.

Pour tout savoir et échanger sur les traitements de substitution opiacés rendez vous sur la Plateforme Substitution d’ASUD.

Pour tout savoir et échanger sur les traitements de substitution opiacés rendez vous sur la Plateforme Substitution d’ASUD.

Les auteurs rappellent en préambule que la méthadone et la buprénorphine sont largement utilisées dans le traitement de la dépendance aux opiacés. Certaines études suggèrent que l’emploi de la méthadone serait associé à un risque accru d’allongement de l’espace QT et de survenue de torsades de pointe alors que ces risques n’auraient pas été observés avec la BHD.

Par ailleurs, si un lien entre posologie de méthadone et allongement de l’intervalle QT a pu être décrit au sein de plusieurs études (mais pas toutes comme nous venons de le voir), beaucoup d’entre elles révèlent de nombreuses faiblesses méthodologiques parmi lesquelles :

- L’absence de mesure de l’espace QT avant l’entrée des patients en traitement : les seules valeurs prises en considération sont les intervalles QT évalués à un instant donné (permettant de conclure à un QT prolongé par rapport aux valeurs normales et non à un allongement de l’espace QT lié au traitement) ;

- L’absence de prise en compte des consommations associées, notamment de drogues ou de médicaments connus pour allonger l’intervalle QT ou pour interagir avec la méthadone ;

- L’absence de mesure des concentrations plasmatiques en potassium : l’hypokaliémie étant un facteur connu d’allongement d’intervalle QT, sinon le principal.

L’objectif de cette étude a donc été de déterminer le risque d’augmentation de l’intervalle QT corrigé (QTc) pour des patients en traitement de substitution opiacée et d’étudier les potentielles associations entre modification du QTc et concentrations plasmatiques en méthadone et buprénorphine.

90 patients ont été recrutés au moment de l’instauration de leur traitement de substitution opiacée par méthadone (n = 45) ou buprénorphine (n = 45). L’intervalle QTc a été déterminé par électrocardiogramme (ECG) à l’admission (avant la mise en place du traitement), après 1 mois (n = 79) et après 6 mois (n = 66). Des échantillons sanguins ont également été recueillis pour analyse des concentrations plasmatiques en buprénorphine, (R)-méthadone, (S)-méthadone et mélange racémique de méthadone. Les valeurs de kaliémie ont également été mesurées.

Quel que soit le groupe, aucun patient n’a présenté de QTc prolongé (défini ici par une valeur de QTc supérieure à 450 ms) au moment de l’admission, après 1 mois ou après 6 mois de traitement. Les valeurs de QTc moyennes pour la buprénorphine étaient respectivement de 405 ms, 399 ms et 398 ms au 3 temps de l’étude. Celles pour la méthadone de 406 ms, 409 ms puis 408 ms, soit une augmentation non significative de quelques millisecondes. Les posologies moyennes dans cette étude sont autour de 90 mg pour la méthadone et autour de 16 mg pour la buprénorphine.

Dans cette étude, après analyse à l’aide d’un modèle de régression linéaire, l’augmentation du QTc n’a pas été associée aux concentrations plasmatiques de buprénorphine (p = 0,90) ou de méthadone (p = 0,37). Seule, une faible concentration en potassium (hypokaliémie) était associée à une augmentation significative du QTc (p = 0,037).

Ces données soutiennent et renforcent les résultats précédents selon lesquels la méthadone à posologie modérée (inférieure à 100 mg/jour) n’est pas associée à une augmentation significative du QTc. Selon les auteurs, malgré l’absence d’écart entre les 2 médicaments, la buprénorphine (à posologie usuelle) est une alternative viable à la méthadone en regard du risque d’allongement du QTc (!).

Cette étude met réellement en lumière un élément plus nouveau, c’est l’association (qu’on aurait déjà pu craindre) entre allongement de l’espace QT et l’hypokaliémie. Elle incite, de ce fait, à la pratique d’un ionogramme ou plus facilement d’un dosage du potassium, à la recherche d’une hypokaliémie chez des patients qui vont, de surcroit, présenter des facteurs de risques associés (co-prescriptions d’inhibiteurs du métabolisme de la méthadone ou de médicaments allongeant l’espace QT, posologie supérieure à 120 mg/jour, antécédents cardiaques…)

En pratique…

Sur cet aspect, le suivi de patients bénéficiant d’un TSO doit comprendre :

- L’information des patients sur les risques et la recherche d’antécédents à l’anamnèse (syncope, arythmies, atteintes cardiaques préexistantes, antécédents familiaux de mort subite…).

- Un ECG, au moins pour tout patient avec une posologie supérieure à 120 mg/jour comme les RCP des spécialités à base de méthadone le préconisent mais, pourquoi pas, pour tous les patients bénéficiant du traitement, en raison de l’existence d’autres facteurs aggravants (consommations illicites associées – cocaïne notamment, médicaments co-prescrits, hypokaliémie…).

- Une recherche de signes cliniques :

- pouvant être en lien avec une arythmie pour les patients déjà traités (malaises, vertiges…) même s’ils sont non spécifiques.

- pouvant être responsable d’une fuite potassique (diarrhée, déshydratation),

- L’évaluation d’un éventuel déséquilibre alimentaire (pauvre en fruits et légumes) qu’il faudra tenter de corriger.

- Un dosage du potassium, à la recherche d’une hypokaliémie, notamment en cas de QTc > à 450 ms et pour les patients en cours du traitement.

- Un suivi rapproché si le QTc est > à 450 ms et < à 500 ms, avec ECG et kaliémie répétés, sans négliger l’effet anxiogène d’un tel suivi.

- Si le QTc est supérieur à 500 ms :

- Une diminution de la posologie, si elle est possible.

- Un changement des co-prescriptions, si il est possible

- Un changement de MSO : buprénorphine haut dosage par exemple, si il est possible et souhaitable (par le patient, ex : ex-injecteur de buprénorphine) ou par morphine LP, avec l’avis du médecin-conseil et, par exemple, dans le cadre d’un protocole de soins ?

Concernant la buprénorphine, les études sont rassurantes sur le risque d’allongement de l’espace QT. Il faut noter toutefois que celles-ci ont été réalisées avec des posologies généralement inférieures ou égales à 8 mg/jour (sauf celle de Stallvik et coll.). Il existe peu de données pour des patients avec des posologies supérieures à 16 mg, promues par certains cliniciens ainsi que les firmes qui commercialisent les présentations à base de buprénorphine. Idem pour ceux qui mésusent les formes de buprénorphine et dont l’injection ou le sniff peut entrainer des concentrations plasmatiques plus élevées et moins anodines en matière de cardiotoxicité.

Concernant la morphine, elle ne semble pas avoir d’effet sur le QT aux posologies habituellement efficaces, mais n’ayant pas d’AMM pour son utilisation en tant que MSO, sa prescription peut être refusée, même si le dispositif Girard (du nom de l’auteur de la circulaire qui en permet normalement l’utilisation à titre dérogatoire) est censé rendre possible la prescription dans des cas comme celui-ci.

Dans tous les cas de figure, après changement de MSO, il convient de vérifier l’impact qu’il a eu sur l’intervalle QT.

Enfin, la question de la pratique d’un ECG préalable au traitement se pose. Elle a divisé et divisent encore de nombreux cliniciens. Si elle apparait comme une mesure de bon sens a priori, il faut la discuter à l’aune d’une évidence. Il y a peu de chance, avant l’initiation d’un traitement par la méthadone, d’être en présence d’usagers sans consommations de substances licites ou illicites qui allongent l’intervalle QT.

On disposerait alors d’un QTc de référence peu éclairant sur le risque pris en démarrant un traitement. Par ailleurs, comme la littérature scientifique le confirme, le risque d’allongement du QT est quasi nul pour des posologies < à 120 mg/jour. Il n’y a donc pas lieu de faire systématiquement une ECG avant la mise sous traitement, sauf si cette pratique n’entrave ni ne ralentit la mise en place effective dudit traitement.

Si toutefois, on dispose d’un résultat d’ECG avec un QTc > à 500 ms, mieux vaut surseoir à la mise en place du traitement par la méthadone (en prescrivant dans l’attente de la buprénorphine ou de la morphine – si possible), tout en corrigeant d’éventuels facteurs responsables de QT longs (co-prescriptions, déséquilibres hydro-éléctriques).

En complément, un résumé de la réaction du Dr Andrew BYRNE à la publication de Roy 2012 dans Addiction…

Le faible risque de survenue d’un arrêt cardiaque ne doit pas empêcher des bonnes pratiques de posologies adaptées de méthadone qui permet de sauver des vies.

Le Dr Andrew Byrne est médecin généraliste en Australie. Dès 1986, il a été un des premiers praticiens du pays à instaurer des traitements par méthadone pour ses patients usagers de drogues dépendants aux opiacés. En parallèle de sa pratique, il publie régulièrement de nombreux courriers, commentaires et avis dans des revues telles que l’Australian Medical Journal, Addiction Research, Journal of Maintenance in the Addictions, British Medical Journal, Addiction, British Journal of Psychiatry, Australian Family Physician, The International Journal of Drug Policy ou encore the New York Times. Il contribue également à de nombreuses discussions sur Internet dans le cadre de son blog.

Fin Août 2012, le Dr Byrne à réagi à un article publié par une équipe irlandaise concluant à un allongement de l’intervalle QT même pour des « posologies faibles » de méthadone. Après une première discussion de la publication, il retrace l’historique de la question de l’allongement de l’intervalle QT au travers d’une revue de la littérature. Dans sa réaction, le Dr Byrne apporte plusieurs précisions qui peuvent être notées :

- 10% à 19% des consommateurs d’héroïne de rue présentent un QT long avant de commencer un traitement par la méthadone (Wedam et al. ; Lipsky et al.) ;

- Un allongement notable de l’intervalle QT, même à un taux supérieur à 500 ms ne semble pas entrainer un risque notable de torsades de pointe (dans la population de patients en MMT étudiée par Wedam et al.) ;

- Au sein de la littérature, il n’existe aucun décès documenté dû à une torsade de pointe chez des patients en traitement de maintien par la méthadone (avec cependant un seul décès suspect documenté en France).

Pour tout savoir et échanger sur les traitements de substitution opiacés rendez vous sur la Plateforme Substitution d’ASUD.

Pour tout savoir et échanger sur les traitements de substitution opiacés rendez vous sur la Plateforme Substitution d’ASUD.

En conclusion, le Dr Byrne rappelle que la population d’usagers de drogues est une population présentant plusieurs facteurs de risque parmi lesquels la prise de nombreux médicaments, la présence de pathologies sous-jacentes (VIH, hépatite C…) et la consommation d’alcool. Il s’interroge également sur le fait de dépenser autant d’argent et de temps au sujet de l’allongement de l’intervalle QT alors que la question des « standards » du traitement n’est pas encore résolue.

L’abandon du traitement, les décès, les overdoses, les infections virales, le chômage, etc… sont toutes des conséquences bien documentées de posologies insuffisantes, d’un encadrement inadapté et d’une absence de soutien psychosocial. L’ensemble de ces facteurs a été décrit dans le premier article sur la méthadone rédigé par Vincent Dole en 1965. Cependant, ces données ne sont pas toujours prises en considération et in fine, le Dr Byrne rappelle que ce sont les patients qui en font les frais.

par Dr William LOWENSTEIN, Boulogne (92), Dr Claude FONTANARAVA, Aubagne (13) & Dr Philippe RIVAT, Cardiologue-rythmologue, St-Amand-les-eaux (59)

Conflits d’intérêt : Les auteurs n’ont perçu aucune rémunération des firmes qui commercialisent les spécialités concernées (à base de buprénorphine ou de méthadone) pour la rédaction de cet article.

![files_edit_file_93602[1]](http://www.asud.org/wp-content/uploads/2013/07/files_edit_file_936021.jpg)

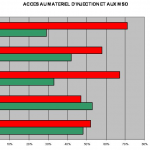

Cet argument semble moins pertinent pour les seringues et la faiblesse de l’information/orientation des usagers.

Cet argument semble moins pertinent pour les seringues et la faiblesse de l’information/orientation des usagers. J’évoquais les labos dans un souci d’efficacité face à l’apparente baisse de sensibilisation de la profession, mais aussi de l’opinion publique, sur les virus.

J’évoquais les labos dans un souci d’efficacité face à l’apparente baisse de sensibilisation de la profession, mais aussi de l’opinion publique, sur les virus.

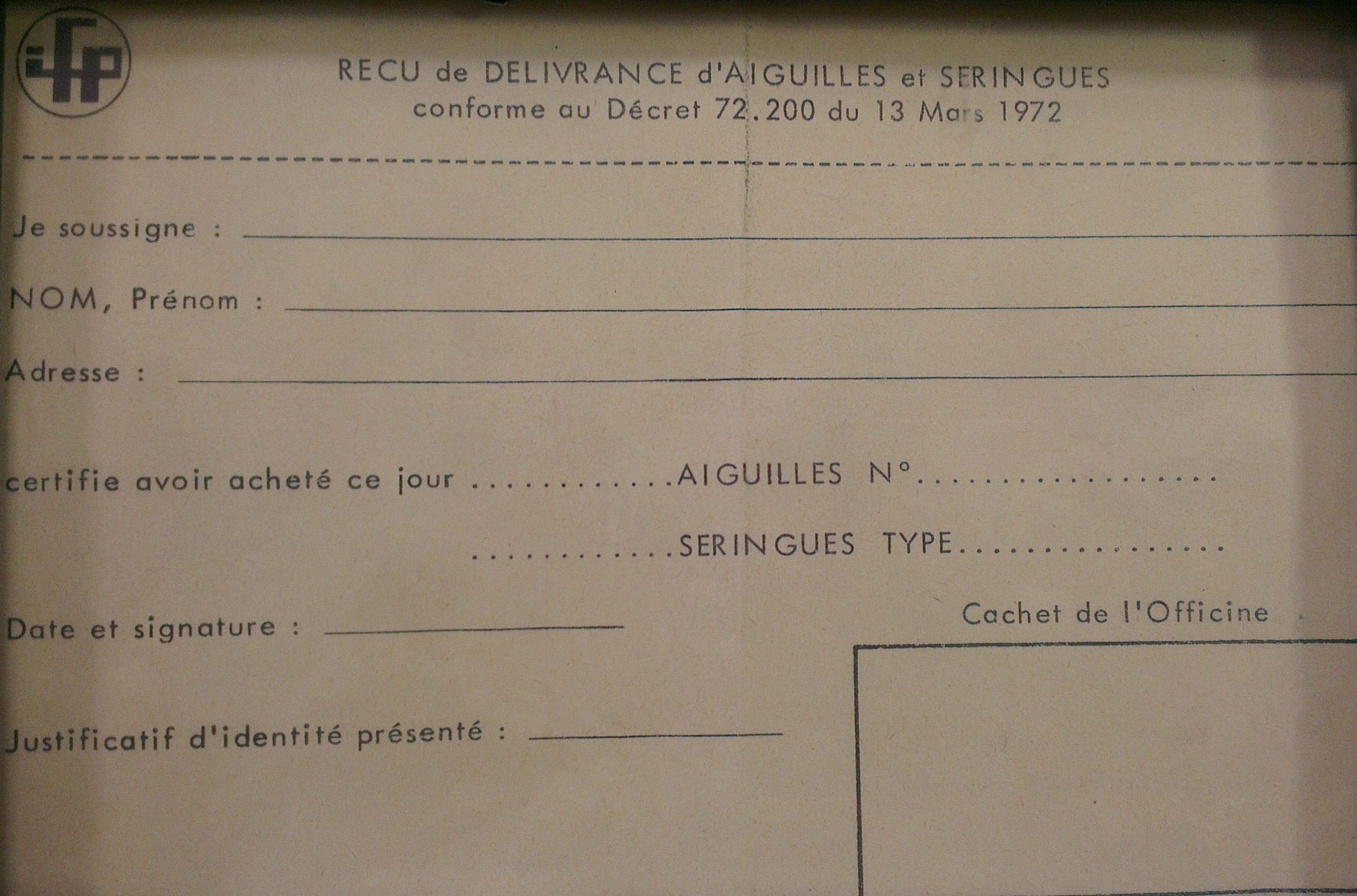

Ils ne sont pas les seuls à méconnaître le sujet, ils subissent aussi des pressions hiérarchiques et politiques, le mésusage et le trafic de rue sont régulièrement dénoncés et officiellement traqués…

Ils ne sont pas les seuls à méconnaître le sujet, ils subissent aussi des pressions hiérarchiques et politiques, le mésusage et le trafic de rue sont régulièrement dénoncés et officiellement traqués…